10000-1=0!一次失误让一万次成功归于零。哈尔滨工业大学博士生王丙泉着眼于航空保障,围绕应力场精准动态难题开展研究,参与研制3大类飞机专用仪器,在4家单位获得推广应用,曾获省级科技进步奖二等奖。

勇闯科研“无人区”,甘坐“冷板凳”,这位哈工大博士生敢于挑战领域尖端,矢志仪器报国,他是怎么做到的呢?

一堂课决定了一生追求

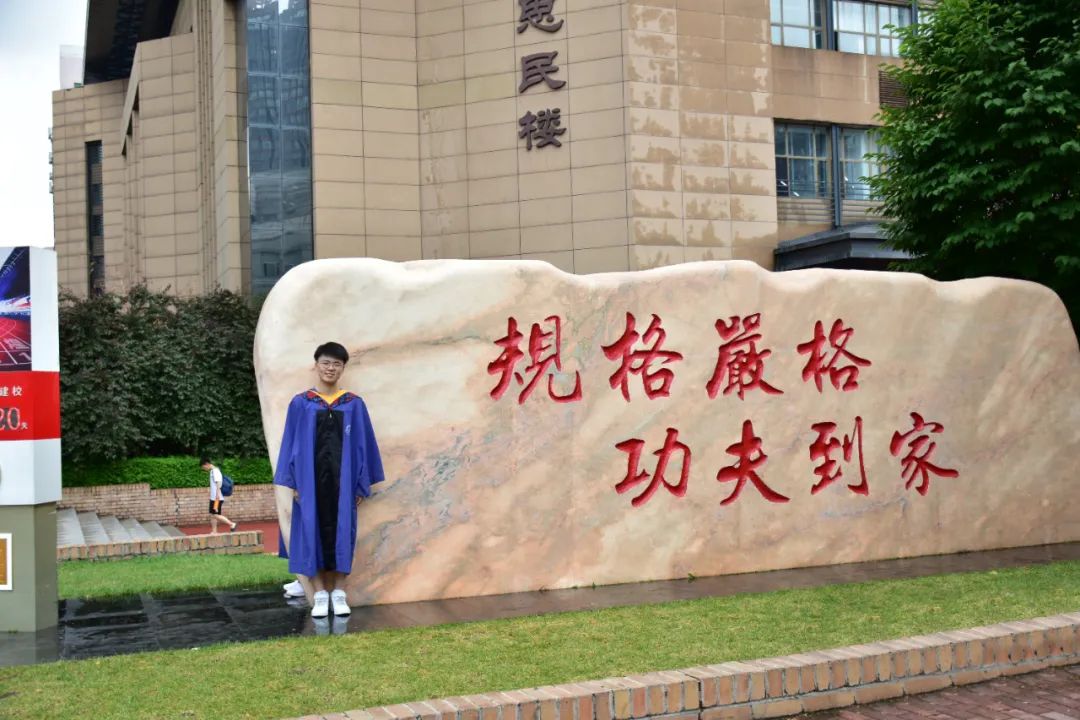

2015年,王丙泉考入哈工大,进入测控技术与仪器专业学习。当时他还不了解专业的意义,直到大一上了专业导论课。“谭久彬院士富有激情地和我们讲,精密测量是科学探索的‘眼睛’、高端制造的‘尺子’。言语中能看出谭老师对专业的热爱,这深深感染到我,对专业的认同感和自豪感油然而生。谭老师还说,哈工大立足航天,我们要用仪器服务航空航天。”仪器报国的种子在王丙泉心中悄悄发芽。

大三时,王丙泉去超精密光电仪器工程研究所参观,被浓厚的科研氛围震撼。“无论是老师还是学生,每个人都很忙碌,脸上没有一丝疲惫,非常有干劲,从上到下的凝聚力非常感染人。晚上十点多,大家都不走,我很疑惑他们为什么这么有热情。”带着好奇,王丙泉做毕业设计时继续到超精密所“探秘”。“真正做下去发现每个人都有一种家国情怀,为国家解决关键技术的使命和担当。好多人的课题都是从无到有、从头开始的,要么是受制于人的关键技术、要么是原创性的研究,这种挑战性对年轻人有吸引力,我很向往。”

本科期间,王丙泉努力夯实基础,获得了“十佳大学生”、优秀团员标兵、优秀团干部标兵、优秀学生干部标兵、国家奖学金、第九届全国大学生光电设计竞赛一等奖等多项荣誉,并以专业第一的成绩推免读研,进入谭久彬院士团队,瞄准国家重大需求开展超声测量研究,力求自主研制“工业B超”,硕士期间研究方向是飞机机体复合材料板超声缺陷测量方法。

涵养坐“冷板凳”的好心态

“做科研和学习书本知识不一样,不是每一份努力都能得到相应的成果,必须要坐住‘冷板凳’,学会接受失败。”这是王丙泉做科研最大的感受。

在南京参加第四届全国大学生FPGA创新设计竞赛决赛时和师弟们合影(右三)

王丙泉硕士课题成果应用在项目中,实现了自主研制和国产化,然而这并不是他的终极目标。“航空保障最理想的是预防问题,从根本上消除缺陷,我就想为什么会产生缺陷和损伤,慢慢研究到应力这个概念,它看不见摸不着,但无处不在,后来发现它会影响精度等很多事情,我就想读博期间研究它。”大荷载高机动飞机是保障国家领空权的国之重器,此前没有仪器的介入,纯靠技术人员的经验进行保障,缺少科学、高效、可靠的维护保障技术。

王丙泉参加第十四届全国研究生电子设计竞赛和队员合影(右二)

和硕士课题只有两个字之差,王丙泉博士研究方向是飞机机体复合材料板超声应力测量方法,二者的意义和难度完全不同,前者在航空保障中助力精准维修,后者的目的则是提前干预、防患于未然。这是一个崭新的方向,因为国内外研究很少,遇到问题大多得靠自己。

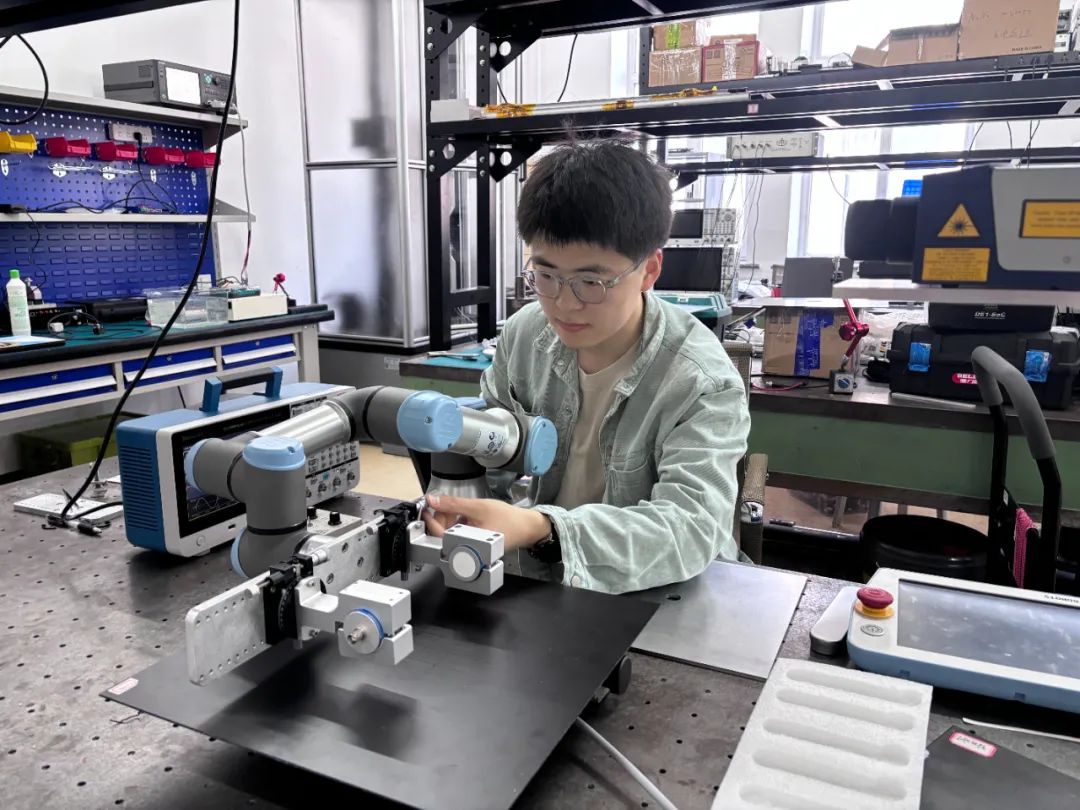

读博前两年,王丙泉一直在基础理论研究上下功夫。最初,科研进度很慢,他一度怀疑自己的方向对不对,有过摇摆。在和老师、师兄师姐聊天时,他发现每个人都有一段探索的经历。“大家举得最多的例子还是谭老师,上世纪九十年代初做大型圆柱度仪十年磨一剑的故事。只要坚信原理和方向正确,剩下的就是时间问题。师兄们告诉我,如果没解决问题,那就是功夫没到家。”读博前两年,王丙泉下功夫看文献、夯实理论基础,逐渐建立具有创新性测量模型,并通过实验验证,形成闭环。“看到别人一直在发论文,自己没有任何成果,这时必须调整好心态,坐住坐稳‘冷板凳’。”

王丙泉在实验室

科研压力再大,王丙泉也没有放弃学生工作,现在想想,他很感激担任学生党支部书记和兼职辅导员的经历。“让我变得乐观,和别人沟通是一个疏导的途径,不会把事情都压在心里。”

厚积薄发 到祖国最需要的地方

“这条路走通了!”博二下学期的一天,王丙泉不断调整参数,终于得到期待的结果。在博士三年级,王丙泉终于发表了研究方向上的第一篇SCI。

王丙泉参加2024远东无损检测新技术论坛(左二)

为了更好地把科研成果推广应用、真正把论文写在祖国大地上,王丙泉走进课题合作单位,作为核心骨干参与航空保障领域的科研攻关项目3项。作为主要完成人参与研制3大类飞机专用仪器。在团队共同努力下,成果已在4家企业单位推广应用。王丙泉以第一作者身份发表SCI与EI论文10篇,以第一或第二发明人申请/授权国际及中国发明专利25项,荣获“十佳英才”等50余项校级以上荣誉称号及奖励,也成为学院首位获省级科学技术进步奖的学生。

目前,王丙泉已签约博士期间的合作单位。“10000-1=0,一万次的维护成功即使出现一次失误也将归零,飞机维护中的任何失误都可能酿成灾难性事故,必须确保‘万无一失’。这就要求我研发的仪器要有很高的技术指标和测量精度,为每一次维护提供精准测量支撑。我想去现场一线,深入了解行业还有哪些需要解决的问题,直面保障人员给我的反馈,根据现场需求优化设计和改进,有目的性地开展研究,让我的成果进一步发挥应用价值。”

由培远 哈尔滨日报记者 纪天伟 王铁军(图片来自哈工大)