3月21日,黑龙江文学馆品牌活动“文学周末”第九场活动邀请到青年作家杨知寒作为嘉宾,与现场文学工作者及爱好者们展开了一场深度交流。

黑龙江省作协党组成员、副主席赵儒军指出,杨知寒作为“90后”作家的代表,扎根于龙江地域文化进行创作实践,这无疑为新时代东北文学的书写提供了一个鲜活且极具价值的样本。希望在场的文学工作者通过此次活动,增加文学的在场感,增强对文学的感受力,从而更好开展文学工作,并鼓励更多青年作家激发创作活力,共同书写黑土地的故事。

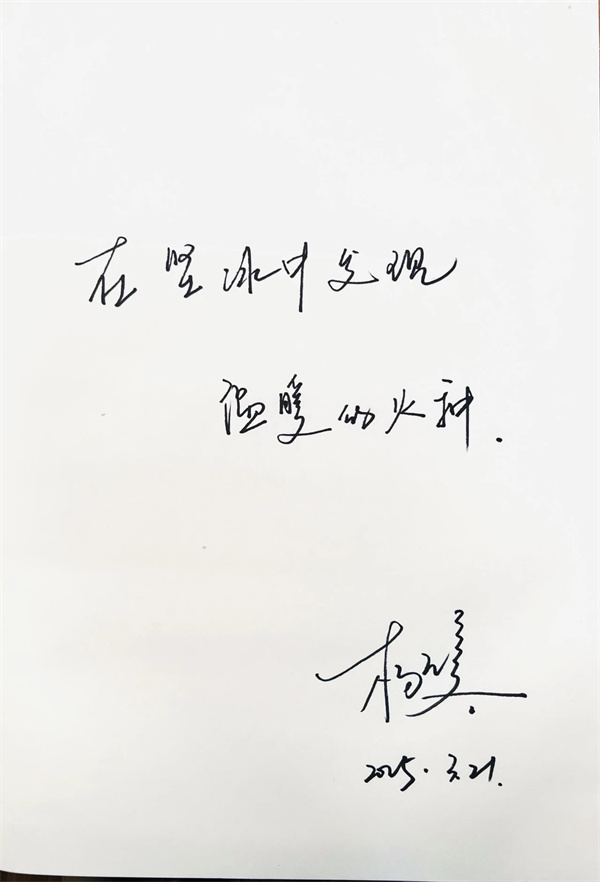

现场,杨知寒以自己的创作历程为脉络,将代表作《黄桃罐头》背后的创作和发表过程娓娓道来。尽管生活于南方城市,但东北的血液依旧在杨知寒体内流淌,让她对东北大平原满怀向往。在交流中,杨知寒的分享就像是打开了一扇通往文学宝藏的大门,她鼓励大家要多阅读、多观察,在大量的创作练习中享受创作的乐趣。在谈到小说创作时,杨知寒透露自己通常从对人物的感受出发,将故事走向交给笔下人物,让他们自由发展命运轨迹。在当下这个科技飞速发展的时代,AI写作成为热门话题,杨知寒也有着自己独到的见解。她认为AI能为创作者提供便利,但文学是人心灵的镜像,其魅力在于错误、误会和人情世故,这是AI难以企及的。

杨知寒还有一个特别有趣的创作个人习惯,那就是在书桌旁摆放小镜子。这个小镜子在她的创作过程中扮演着独特的角色,她通过它随时观察自己融入笔下人物情绪时的反应。不仅如此,杨知寒还将游戏与文学创作联系起来,阐述了游戏对文学创作的跨界启示和双向滋养。她指出游戏本质上也是动态文本,玩家在游戏中的每个选择都如同在重塑故事的轨迹,这与小说创作的某些理念有着惊人的契合之处,一场游戏何尝不是一场别样的人生呢。

活动最后,杨知寒也为青年写作者开出了特色书单,从经典的《堂吉诃德》《卡拉马佐夫兄弟》到《刀锋》《彼得・卡门青》等书籍。这一份份书单就像是文学旅途中的一个个路标,为青年写作者们指明方向。

本次活动采用问答和交流的形式展开,在持续两个小时的对话中,观众们提出的问题涵盖了创作观、人生观等多元议题。杨知寒以东北人特有的幽默,将深刻的思想如同包裹在糖衣里的药丸一样,包裹在鲜活的生活叙事中,与现场观众展开了精彩的互动。整个活动现场气氛热烈非凡,每一个人都在思想的碰撞中汲取着文学的养分,收获满满,而“文学周末”第九场也无疑在大家的记忆中留下了一抹难以忘怀的色彩。

杨知寒,1994出生于黑龙江省齐齐哈尔市,中国作家协会会员、鲁迅文学院39届高研班学员、黑龙江作家协会签约作家、哈尔滨市作家协会副主席。作品见于《人民文学》《当代》《花城》等,出版小说集《一团坚冰》《借宿》《黄昏后》《独钓》。曾获人民文学新人奖、华语青年作家奖、宝珀理想国文学奖、“《钟山》之星”文学奖年度青年作家奖、萧红青年文学奖、黑龙江文艺大奖、丁玲文学奖、《民族文学》年度短篇奖、《当代》年度青年作家奖、2024花地文学榜“年度新锐文学奖”等。

哈尔滨日报记者 申志远 于秋莹 文/摄

编辑:李洪霜