在东北老工业基地城市哈尔滨,一批被誉为“共和国长子”的国有企业研发制造了一个又一个“国之重器”,也培养出众多能工巧匠。

如今,“80后”“90后”已逐渐成为生产一线的中坚力量。这些年轻工匠的汗水已融入“三大动力”的精密齿轮,凝结在哈飞战鹰的银色机翼,沉淀于东轻铝材的微观晶体。他们用智造书写新时代的劳模精神,用工艺革新诠释工业文明的迭代密码,在传承与创新的对望中,让"共和国长子"的工业血脉永远年轻。

这些奋斗在企业生产一线的年轻人,发扬劳模精神、工匠精神、创新精神,奏响青春之歌、铸就工业丰碑,支撑起哈尔滨制造的青春力量。

技术革新者:破局传统产业的青春力量

在哈电集团、东轻等国有企业人才梯队中,年轻一代深植科技瀚海,以精研克难关、用慧心谋创新,集成了国企“最强大脑”。

产业工人不断挑战技术迭代。"滋!"焊枪在钛管上划出金色弧线,面罩里那双年轻的眼睛却仿佛能透视金属晶体结构。"焊缝要如丝绸般平滑”,孙柏慧轻触刚完成的核电主管道焊口,余温透过帆布手套传递着300℃的执着。2010年,孙柏慧入职哈电集团汽轮机公司。如今已是哈电集团汽轮机公司首席技师,也是哈电集团“90后”高技能人才专家。孙柏慧善于将焊接过程中的关键点、难点、操作注意事项梳理形成文件,反复打磨,不断提高业务水平。近年来,孙柏慧带领团队完成技术革新300余项,主导完成科研、攻关、发明专利等40余项,节约成本近千万元。

在工程设计领域,2014年入职的哈电集团海洋智能装备有限公司年轻设计工程师李飞,全程参与了哈电首台水下无人航行器装备研制,提出多项设计优化意见,提升了装备整体性能。李飞带领团队聚焦大潜深、长航程、小型化、低噪声等关键技术方向展开科研攻关,承担多项集团重大专项和国资委未来产业课题。他参与设计的项目荣获黑龙江省科学技术成果转化奖二等奖。

在新材料研发战线上,东轻技术质量中心研发部技术员韩明明近日领衔攻关的国家重点材料项目取得突破性进展。2018年至今,这位85后材料工程师不断攻克铝合金材料技术瓶颈,2025年跻身黑龙江省高层次C类人才,并获评哈尔滨市女职工创新能手。“在承担国家重点项目期间,韩明明作为项目负责人,从试制到出成品,不分昼夜的全面跟踪服务”。在实验数据的采集与分析过程中,她敏锐地捕捉到细微变化,确保数据的准确性和完整性,最终她解决了材料的“卡脖子”问题,成功制备出了性能满足指标要求产品。作为东轻最年轻的项目负责人,韩明明先后组织完成了国家级、集团级、公司级科研项目6项,完成了2项国家部委重点项目的论证工作,助力东轻构建起覆盖高端材料领域的多层次研发体系。

团队引领者:集体潜能的核心引擎

在火花与焊花的淬炼中,国有企业年轻团队的引领者们,率队磨砺出大国重器的钢筋铁骨、驱策数以吨计的“金属巨兽”。

在科研生产最紧张的时段,哈飞年轻的劳动模范、装配工段长李伟的工位成了临时指挥部。最近,李伟团队被28套工装的装调任务压得喘不过气。按常规流程,这项任务至少需要15天,但生产计划不等人,李伟带领年轻的装配团队与激光跟踪仪操作人员分为两组,轮班突击。“这种工装模块化组件多,调试周期太长了,怎么能在源头上就加快进度呢?”李飞反复琢磨。按照往常的调试方法,是将工装各组件在地面调整好后吊装上架,并在吊装后二次调整,每个部分都耗费很长时间。李伟带领团队的年轻人在深入研究零点定位系统后,提出将各部分进行拆解,由零点定位器将各组件进行连接,在地面就组装成型,吊装后只要调整零点定位器就可快速将工装调试到位。最终,李伟团队仅用5天便完成28套工装的安装调试,较常规周期压缩三分之二。

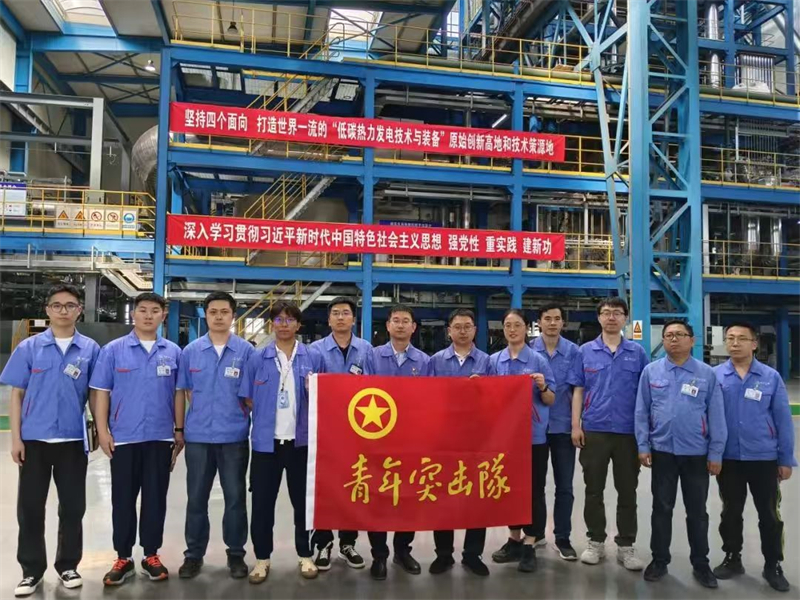

聚焦绿色低碳转型,哈电集团锅炉公司组建了“青年突击队”推进多项技术攻关。18MW超低氮燃气燃烧器技术研究“青年突击队”中有一位博士、7位硕士。面对超低氮燃气燃烧器技术挑战,他们积极开展燃烧器结构设计工作,通过理论分析、数值模拟、试验研究等多种技术手段接连攻克了耦合燃料分级、空气分级、烟气内循环等一系列技术难题。今年,他们将按计划奋力向大型超低氮燃气燃烧器的“卡脖子”难题发起冲锋。“我们的装备产品正从火电领域向新能源领域过渡。这些突击队里的青年骨干铆足劲、往前冲,正成为激发集体潜能的引领者。”哈电集团锅炉公司工程设计中心副总经理韩健说。

传承接力者:跨越代际的匠心对话

哈尔滨的老国企都有一种传承,叫做“师徒相授”。师傅们了解产品、精通技术,言传身教间让工匠精神代代相传;徒弟们接过的不仅是前辈的焊枪与图纸,更是振兴哈尔滨工业的使命火炬。

哈飞飞机型架钳工魏庆波在工作中留给大家的印象总是任劳任怨、冲锋在前。作为老劳模修玉成的徒弟,魏庆波的心中也一直有着一颗劳模的“火种”。“我是不是劳模不重要,重要的是得将师傅的劳模精神传承下去”。

在工装型架上,有些孔位置比较“隐蔽”,数控机床无法加工,需要人工操作,常规情况使用激光跟踪仪+定位球座这个组合就可以,但如果遇到要在曲率不同的曲面上打孔就不够精准了,需要靠扩孔和装垫片这种“笨拙”的方式完成相关装配工作。“单靠这个组合还是不能准确找到图纸要求的孔位,效率太低了。”为了解决这个问题,魏庆波脑海中闪现出一个新的想法——吸磁打点器。魏庆波多方验证设计思路的可行性,不到3天,辅助工具便新鲜出炉。吸磁打点器可以快速准确标定孔位,极大提高孔位精度,让型架装配质效双优。近年来,像这样的型架装配难点问题,魏庆波解决过百余项,他越来越有师父修玉成的风范。不久前,当魏庆波作为哈飞劳动模范站上领奖台时,他也成为了台下那些年轻飞机型架钳工的偶像和榜样。

在东轻熔铸厂现场,经常会听见这样的声音:“现场问题解决不了——找李欣斌”“技术攻关需要专家——找李欣斌”“这个活儿需要人手——找李欣斌”……在李欣斌及技术团队的共同努力下,东轻高端合金质量有了跨越式的提升,断口氧化膜、高端探伤合格率连年提升,领先全行业。作为一名年轻的劳模,李欣斌在从技术的“菜鸟”成长为“专家”后,倾囊相授,毫无保留地为企业培养后备力量。在东轻年度“师带徒”评比中,李欣斌曾多次获得“金牌师徒”荣誉称号。他的“徒弟们”如今遍布东轻各条岗战线,持续为东轻发展攻克一个个技术难题。

哈尔滨工业基因的密码始终镌刻着青春的传承。当"80后"的图纸叠印着"50后"的墨线,"90后"的程序语言与"70后"的操作经验碰撞出新的火花,哈尔滨的工业基因完成了最动人的进化——老一辈的工匠精神,正在年轻的手掌中焕发出数字时代的璀璨光芒。国企里的年轻人在传承与创新的对望中,让"共和国长子"的工业血脉永远年轻。

哈尔滨日报记者 张鸣霄 文/摄

部分图片由受访单位提供

编辑 王剑青