记者从东北林业大学了解到,4月30日,共青团中央、全国青联发布《关于颁授2025年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖的决定》,东北林大材料科学与工程学院教授陈志俊被授予2025年度全国“新时代青年先锋奖”。

新时代青年先锋奖为2025年度首次设置,表彰在科技创新、乡村振兴、绿色发展、社会服务、卫国戍边、经济建设、就业创业等各领域作出突出贡献的优秀青年。

陈志俊,东北林业大学国家一流学科林业工程学科教授、博士生导师,从事林产化工领域教学与科研工作。在国际上率先破译了多类型林木资源光学现象形成的分子机制,发展出基于光学特性对林木资源进行有效转化的关键技术,实现了林木资源向发光、光催化与光热材料的定向转化,部分成果已经产业化,为国家低碳经济发展提供科技支撑,研究成果入选“2022年度中国林草科技十大进展”。

“学参天地,德合自然”八个字铭刻在每个东林人的心底。天地之间,自然万物有着无穷的奥秘,蕴含着丰富的资源,更为科研工作者们提供了源源不断的灵感。森林是水库、钱库、粮库、碳库。茫茫林海之间,还蕴含着储量超三千亿吨的“芳香生物质”。如何利用好这些宝贵的资源?陈志俊团队一直在国际前沿生物质光理化领域中探索。

“向自然学习,让生物质在光的作用下熠熠生辉。”这是陈志俊团队心中长期以来达成默契的信念。为更好地服务国家“双碳”战略与生态文明建设,他聚焦于林木资源提质增效利用,研究成果获得行业内专家与学者的认可,这为他探索未知领域的过程,注入了更多的勇气与力量,增强了他“追光者”的底气。

坚定光的方向,聚焦森林资源库

别看陈志俊很年轻,他的研究团队却是较早探索“林木资源光理化特性光功能”的先行者之一。陈志俊博士期间研究方向是光响应生物纳米材料,入职后在我校李坚院士、刘守新教授、李淑君教授等老师们的帮助及指导下,他打破固有思维,创新性结合林木资源与分子光理化特性,聚焦于宏量生物质资源的高价值化应用,进一步替代化石能源,制备高附加值光功能材料。

“减少化石能源消耗及依赖性,同时减少环境污染和毒性,我们要为‘双碳’战略和生态文明建设作出一份贡献。”陈志俊说。

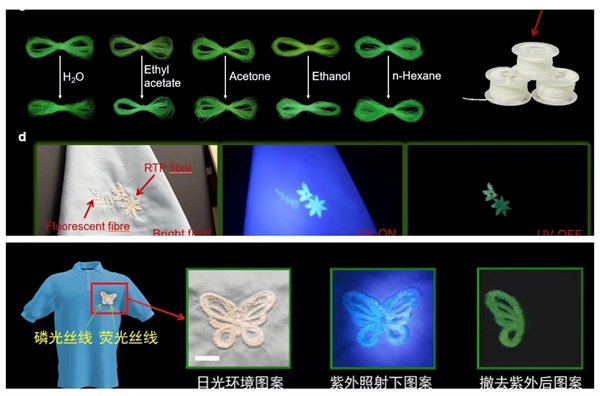

陈志俊课题组利用“下脚料”木质素制备出了余辉发光纸、余辉发光丝线,这些产品在防伪打印与高档织物防伪领域具有重要的应用潜力。这一发现一经报道,立刻引起了学术界与工业界的广泛关注,Cell旗下的顶级材料类杂志Matter专门发文评论“该发现为木质素的利用赢得了新生”。

在这个成果的鼓舞下,他们越做越深入,经过艰难的探索,他们终于建立了一整套基于光理化特性对林木芳香资源进行高效加工利用的理论基础与技术路径,突破了林木芳香资源利用的理论瓶颈。

此外,陈志俊也致力于让科技成果能够真正服务经济社会发展。针对我国企业所生产光引发剂TPO面临被欧盟禁用的问题,他带领团队研发出新型替代产品-生物基光引发剂,并将相关技术转让国内龙头企业,有效帮助企业解决“卡脖子”的生存问题。

作为黑龙江省生物质先进材料实验室主任,针对本省相关企业的技术升级需求,在李坚院士指导下,他带领团队发展出光解-热解耦合的酒用木材调制技术,实现了木材风味物质的有效增益,让木材可以为酒体提供更多有益物质与丰富口味,为企业产品提档升级提供科技助力。

“科研的种子,因一束光而萌芽”

陈志俊之所以坚持不懈,不断追逐光的方向,离不开在学生时期老师对他的影响。

2006年初秋,18岁的陈志俊第一次远离安徽老家,在“秋老虎”的热浪中踏上北上的火车,开启了他在东林的学习之旅。时代各有不同,青春一脉传承。在大三一次偶然机会中,他了解到学校的大学生创新实验项目,“当时的想法很简单,想自己做点东西,似乎也挺好玩”,陈志俊开始了第一次独立科研探索的尝试。

出于兴趣与热爱,团队中的四位年轻人在项目指导教师李淑君教授的指导下兴致勃勃查阅文献、设计实验,热火朝天开展起来,凭借团队的同心勠力,他们的“小项目”最终升级拿到当时项目资助金额的最高级别。

陈志俊说道,“当年的学生团队成员后续都读博士从事科研工作了,比方说,其中一名组员,田兵老师,也在德国海德堡大学拿到博士学位后,回到母校成为一名青年教师。有些也成为在国际著名期刊Science上发表重要成果的学者。”无心插柳柳成荫,小小的一场创新实验项目,点燃了青年们的科研热情,也浓缩着东林人团结拼搏、追求卓越的优秀意志品质。

四年扎实的专业积累与实践经历,让陈志俊顺利敲开了前往华东理工大学的求学之门,由于出色的科研表现以及坚定的科研信念,陈志俊后续前往德国马普研究所继续攻读博士研究生学位。

2016年冬天,他搭乘13个小时的长途飞机回到与德国几乎同纬度的哈尔滨,再次回到曾经的校园,看着熟悉的老师们,他乡“游子”倍感亲切。陈志俊回到东北林业大学任教,曾经在他心中的那颗嫩芽,终在这片黑土地上生根发芽。

沐光而行,追逐路上成为照亮前路的光亮

初为人师,从学生到老师的角色转变是每一位青年教师的挑战,陈志俊也“消化”了很久,“回到学校任教后,我逐渐发现,一个好老师的职责和使命不仅仅是要完成多少实验和项目、发表多少论文,而是要思考如何在学科发展、科研育人、课程建设中培养学生,如何交好‘立德树人’这份答卷”。陈志俊始终秉持着这份信念,一路适应转变、克服困难、沐光前行。

“我心中的好老师就是要能和学生打成一片,而陈老师在我的心中就是这样的老师。”陈志俊的博士研究生,现在已是副教授的罗雄飞,谈到与陈老师初识时的场景仍历历在目。“陈老师会严格要求大家做实验时穿防护服,戴护目镜。老师最常说的一句话就是在做好实验的前提下,要学会保护自己;那个时候实验室的卫生不是很好,陈老师就经常带头打扫实验室,在他的带动与影响下,大家也慢慢养成了良好的行为习惯,这种好习惯也逐渐延伸到科研上;我们犯了错误的时候,陈老师首先是帮助我们理清问题,及时修正,没有严厉的批评,而是真挚地指导。”他回忆道。

陈志俊在“传道”路上秉持着仁爱之心,他严慈相济,言传身教,影响了很多学生的人生观和价值观,学生们也切身感受到尊重、平等、和谐和宽容的师生关系。

“学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也,知困然后能自强也。”陈志俊指导一名硕士研究生开展了一年多课题研究后,有其他科研团队抢先发表课题成果,此时,距离学生毕业时间不足两年,陈志俊不免有一些担心:重新调整研究方向,学生是否能够完成?

由于他总是鼓励学生要正视失败、理解失败、利用失败,所以学生在经历了这个“挫折”后立刻心无杂念地投入新的研究方向,之后的每个寒暑假都是最后一个离开实验室,经过近两年的努力,他在新的方向上获得的成果陆续发表在业内高水平科技刊物,与很多博士研究生的成果相比也不遑多让。这如同偶像剧般的“逆袭”剧情,也深深震撼了陈志俊的内心。在学术上自己是学生的导师,在生活中,很多学生也在深深影响着他。“我默默注视着学生的一言一行,一举一动,受益匪浅。”他不禁感慨,“师生间最美好的关系应该这样:相辅相成,相伴相生,彼此照亮”。

一代又一代东林人,扎根黑土、树木树人、潜心治学,以服务国家需要、建设美丽中国为己任,他们不遗余力地付出与坚持,为一代代科技林海的“追光者”照亮前行之路,照亮民族复兴的生态之光。

哈尔滨日报记者 王铁军

图片来自东北林业大学

编辑 张鑫钰