5月15日,在哈尔滨市农业科学院粮经分院的试验田里,中级农艺师郭广雨蹲在垄台边,用手比划着给农户讲解:“玉米胡子一冒头就得追肥,就像咱吃饭也得赶热乎劲儿一样。”这位“90后”姑娘,在苞米地里开办“白话课堂”,用一听就懂的“乡音俚语”替代“学术理论”,让乡亲们听得懂、记得住、用得上。

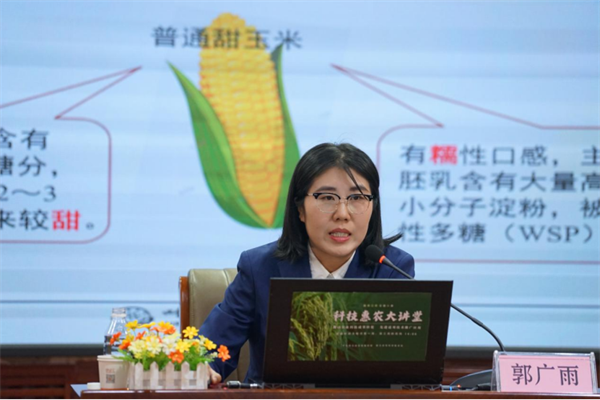

郭广雨是哈尔滨市农科院的青年科技特派员,担负着助农服务任务。给乡亲们当“老师”3年来,郭广雨没少花心思,也收获了很多赞誉。“哎呀,你可不知道,我第一次讲课就搞砸了……”说起首次授课的场景,郭广雨至今记忆犹新。3年前,郭广雨带着精心制作的课件摆开了阵势,她苦心整理数据模型与遗传学图谱,还有密密麻麻的数据图表、专业术语,组成了严谨的“学术方阵”。“我当时都想好了,一定要向农民朋友们好好展示科技的魅力。结果一开课,乡亲们像看‘怪物’一样盯着墙上的投影,一脸困惑。”郭广雨说,当时,坐在第一排的大爷在桌角磕烟袋锅,那声音一下“惊醒”了她,“理论再高深,下不了地就没意义”,郭广雨猛然意识到,农业技术推广不是“学术秀”,首先得让乡亲们“听得懂”。

按照前辈们“讲大白话”的建议,郭广雨开始逐页修改课件。她把“玉米吐丝”翻译成“玉米胡子刚冒出来”,把“玉米杂交优势利用”写成“好种配好种,棒子长得猛”……改造后的课堂画风突变,当郭广雨用“玉米喝饱水,籽粒才饱满”讲解灌浆期灌溉要点时,乡亲们纷纷掏出手机拍教学内容。去年秋收,郭广雨指导的示范田亩产大幅提升,农户李大叔捧着玉米棒感慨:“按小郭老师教的法子干,就能多收粮!”

“我体会到了什么是‘把论文写在大地上’。”郭广雨说,当看到乡亲们用她教的“大白话技术”多收粮、多挣钱,她比谁都高兴,也对科技助农更有信心。从“学术理论”到“乡音俚语”,变的是表达方式,不变的是科技兴农的使命担当。在乡村振兴的“战场”上,郭广雨这样的“农科青年”越来越多,他们学会了“蹲下身子、靠近土地说话”,在黑土地上挥洒绚烂的青春。

张衡 哈尔滨日报记者 毕博 刘韬(照片由受访者提供)

编辑 于赛楠