进入初夏,随着气温升高,野生蛇类活动日益频繁。记者采访中了解到,林区各地不时会出现“不速之客”造访居民区的情况,仅6月18日一天就有多地出现了蛇私闯民宅现象,林区公安民警及时有效处置,既消除了安全隐患,又守护了辖区生态安全防线。

林区多地频现“溜达蛇”,警民携手助“回家”

6月18日,林区公安局沾河分局跃进派出所接到辖区群众紧急求助,称在家门口发现一条蛇,请求警方协助处理。

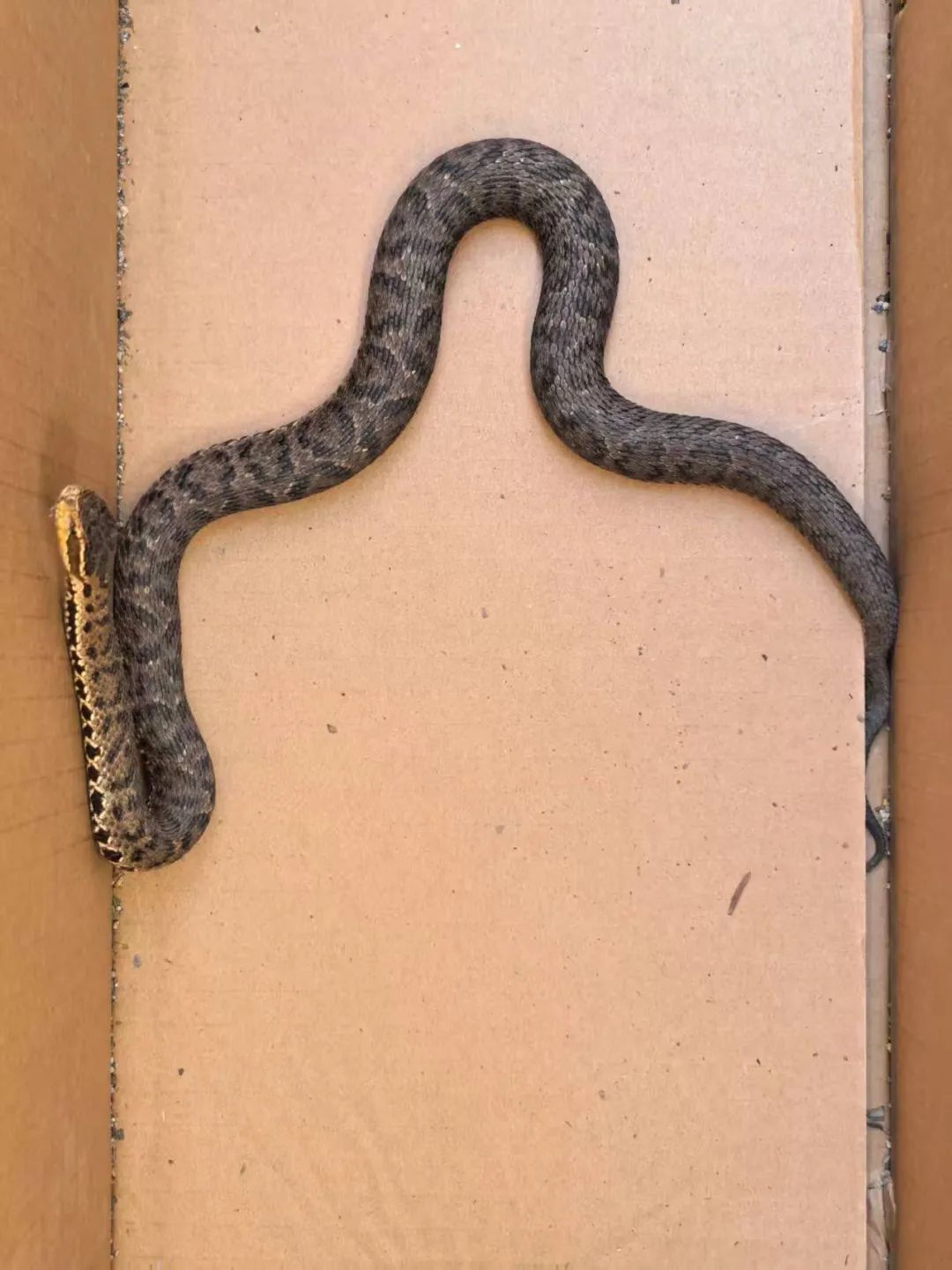

接警后,跃进派出所民警迅速响应,第一时间赶赴现场。在报警人的指引下,民警发现一条蛇藏匿于潮湿阴暗的墙角处。为防止蛇突然攻击伤人,民警立即疏散围观群众,确保现场安全。随后,民警小心翼翼地使用钩钳将蛇成功捕获,并装入事先准备好的纸箱内,整个处置过程规范、专业。为彻底消除安全隐患,民警对附近区域进行了全面细致的搜寻,在确认无其他蛇类隐藏后,将捕获的蛇带至远离居民区的密林深处进行放生,使其回归自然环境。

6月18日下午,林区公安局东方红分局五林洞派出所民警在辖区入户走访时,于一间农舍内发现一条约1.5米长的棕黑锦蛇(俗称“松花蛇”)正沿着墙壁攀爬。该蛇属国家“三有”保护动物,虽无毒却也打破了农户的平静生活。为消除隐患,民警迅速行动,成功将棕黑锦蛇引至户外,使其重新回归自然。户主心有余悸,对民警及时、稳妥的处置连连致谢。

6月18日,林区公安局鹤立分局东风派出所民警在执行任务时上演“生态救援”——于废旧渔网中发现并成功救助两条国家“三有”保护野生动物“松花蛇”。

当日,民警在清理收缴的废旧渔网时,敏锐捕捉到网内异常动静。拨开缠绕的网线,两条通体棕黄、花纹清晰的蛇正因渔网缠绕而剧烈挣扎。为避免动物受伤,民警立即取出工具,以剪子小心拆解网线,历时20分钟终将体长超1.5米的两条蛇安全脱困。经林业部门鉴定,该物种属国家“三有”保护动物松花蛇,其野外种群对维持森林生态链平衡至关重要。考虑到松花蛇的栖息习性,民警驱车30公里抵达辖区原生林地区,选择植被茂密、水源充足的区域实施放生。

无独有偶。在巴彦兴隆林区,“不速之客”私闯民宅,民警化身“捕蛇达人”上演“捕蛇记”。林区公安局兴隆分局二合营派出所接到辖区居民王先生报警求助,称其家门前道路上突然来访了一条花纹斑驳的长蛇,不时吐着信子,让周边居民既害怕又担忧。接警后,民警迅速抵达现场,发现一条体长约1.2米的蛇为黑眉锦蛇,属国家“三有”保护动物,已被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》。

虽然黑眉锦蛇属于无毒蛇类,但受到惊吓时可能会攻击人类。为了保障居民的安全,民警立即行动起来,寻找最佳的抓捕时机,在确保群众安全的前提下,警民携手合力将这条黑眉锦蛇捕获。随后,民警驱车前往野外,选择一处远离人居、食物充足的区域,将这条黑眉锦蛇放归大自然。

专家解释“蛇出没”原因,防范被蛇咬伤应这么做

东北林业大学野生动物与自然保护地学院许青教授看过照片后确认,在沾河林区跃进派出所辖区内发现的蛇是乌苏里蝮,是我省林区比较常见的一种毒蛇。而棕黑锦蛇(松花蛇)和黑眉锦蛇属于无毒蛇类,它们都以鼠类为食,是天然的“灭鼠能手”,堪称“田野卫士”。

专家表示,蛇属于变温动物,为了提高体温,经常会选择在晴天的时候从洞里出来“晒太阳”,有时它们也会因为气温变化和觅食需求,下山跑到居民区。而且,伴随入夏后气温不断攀升,野生蛇类活动就变得更加频繁,这个时候是蛇出没的高峰期,也是被蛇咬伤的高发期。

据了解,在我省每年5月中旬到9月末是野生蛇类的活跃期,且蛇在雨天后活动更加频繁。据省森工总医院急诊科(毒虫中心)主任王伟介绍,目前抗蛇毒血清是治疗毒蛇咬伤的首选特效药物,但不同种类毒蛇咬伤后,抗蛇毒血清的选择及用量都是不同的,所以要密切注意患者的神志、血压、脉搏、呼吸、尿量和局部伤口等情况。判断是不是被毒蛇“侵袭”,可观察咬痕,一般无毒蛇的牙印呈一排状;而有毒蛇通常是一对牙印,有时两个牙印会有一个不是十分清晰。

同时,林区公安民警提醒,若在家中或野外发现蛇,切勿惊慌失措,应保持冷静,缓慢退至安全地带,立即拨打110报警求助,切勿擅自捕捉或追打,以免发生意外,造成人身伤害。

温馨提示:

1.在户外爬山、踏青或进入林区时,可以用木棍轻扫地面探路,遇到蛇时千万不要慌张,采取绕行方式以避开蛇的攻击范围。

2.野外游玩要避免将汽车停靠在水源或植被等潮湿的地方,防止有蛇钻入车内发动机舱被带回市区内。

3.如不慎被蛇咬伤,首先要避免剧烈运动,尽量将受伤部位保持静止,以减少毒素通过血液循环向心脏和其他重要器官扩散的速度。其次,如果有条件可用清水冲洗伤口,能起到破坏、中和、减少蛇毒的目的。并迅速去恰当的医疗中心就诊。

哈尔滨日报记者 王铁军

(注:视频由林区公安局沾河分局提供,照片由警方提供)

编辑 王剑青