近日,第50届日内瓦国际发明展评审结果正式发布,哈工程荣获金奖6项、银奖2项,金奖获奖数量创历史新高。

日内瓦国际发明展创办于20世纪70年代,由瑞士政府与世界知识产权组织联合主办,是全球举办历史最长、规模最大的发明展之一,每年吸引众多来自世界各地的顶尖科研团队和创新成果参展。

近年来,哈工程在日内瓦国际发明展上屡有斩获。2023年,第48届日内瓦国际发明展,学校获金奖1项、银奖2项;2024年第49届日内瓦国际发明展,学校获金奖3项、银奖3项、铜奖1项。

金奖项目

聪慧“大脑”让无人艇在雨雾、风浪中“不罢工”

船舶学院张磊副教授团队针对水面无人艇在高海况、雨雾、颠簸等恶劣环境条件下的作业难题,设计了基于运动信息的时空统一基准,深度融合多源感知、快速决策、精准控制,研发了适应高航速及复杂环境的“聪慧”控制系统,有效提高了无人艇的自主水平和智能化程度。

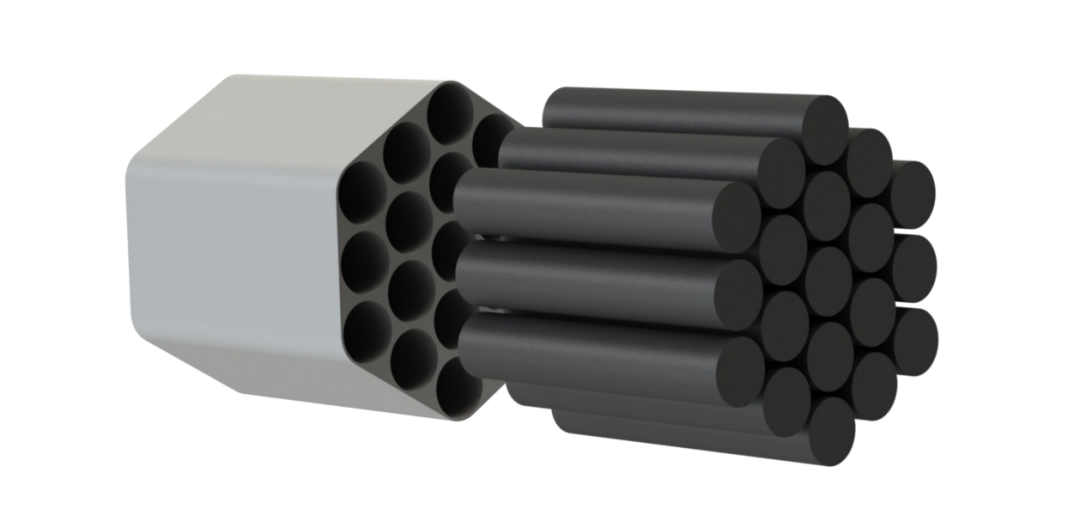

国际首创碳纤维多孔浮力材料技术

航建学院吴林志教授团队打破现有浮力材料研发的技术路线,利用碳纤维复合材料轻质高强和圆管几何构型稳定的特性,在国际上首次提出碳纤维多孔浮力材料设计方法,并开发了成熟稳定的制备工艺,产品性能达到同级标杆水平,具有密度低、耐水压性能优异、可设计性强、工艺流程简单等诸多优势,可用作水下装备的潜浮和均衡系统,提高其有效载荷和续航能力,助推全球海洋工程领域高质量发展。

超薄氧化铋纳米片,能抗癌可穿戴

金属铋具有无毒和价格便宜等优势,氧化铋BiO2−x具有良好的压电及声热性能,可用于肿瘤治疗以及穿戴式智能装备等领域。材化学院盖世丽副教授团队攻克了传统氧化铋研发的技术瓶颈,创新性采用简单水热法联合高频超声破碎技术,获得了超薄氧化铋纳米片,展现了良好的压电性能和声热性能。该方法简单、稳定性高,可推广性极强,目前已被用于抗癌压电催化/声热治疗及柔性可穿戴压电传感器组装。

海水提铀技术新突破

面对全球能源转型和水资源紧张的双重挑战,材化学院王君教授团队通过将偕胺肟功能基团均匀引入聚丙烯腈中空纤维膜,实现了吸附材料与膜体结构深度融合。膜组件在保证较高通量同时,展现出良好的铀酰离子选择性捕获能力,为海水中微量铀元素的连续化提取提供了可靠保障。更重要的是,这一技术兼具海水淡化能力,能够一体化处理淡化与提铀两大关键环节,大幅度降低了系统运营成本,显著提升处理效率。此外,凭借高度可控的膜结构和优异的机械性能,该技术具备快速工程化放大与装置集成的优势,能够促进海洋能源与淡水资源的协调发展。

实现高性能钛合金一体化成型

材化学院佟运祥教授团队牵头项目“一种利用超声冲击调控激光增材制造钛材料组织与性能的方法”,针对传统激光增材制造钛材料外延生长的粗大柱状晶,无法满足零件设计的高性能化和复杂化需求,利用超声冲击与激光增材制造耦合工艺进一步调控钛材料的微观组织与性能,实现高性能钛合金的一体化成型。

银奖项目

实时精确测量柴油发动机排放颗粒物浓度

动力学院杨晓涛教授团队设计的“柴油发动机排放颗粒物浓度在线检测装置及方法”,聚焦柴油机尾气颗粒物高浓度、小粒径引发的雾霾治理难题,针对现有实验室检测技术存在的预处理复杂、光透法精度不足、无法实时监测等瓶颈,创新提出基于可调谐激光吸收光谱的非侵入式在线检测方法,实现了柴油机瞬变工况下污染物动态演变的全参数追踪,为尾气净化装置优化提供高精度理论工具。系统集成全光纤非接触测量模块,可实时解析气体吸收与颗粒物消光的关联特性,输出浓度-粒径-体积多维度参数,完全满足船舶动力系统排放监测需求。通过嵌入式信号处理模块与云端数据平台的协同,该技术为柴油机排放标准验证、后处理系统效能评估及污染物联防联控提供实时动态数据支撑。

实现5G室内精准定位

信通学院刘钊良老师参与的“5G室内定位核心技术与应用”项目,通过深入分析5G信号特点和传输特性,突破5G下行同步信号载波相位测距和轻量级指纹堆叠的单基站多波束5G室内定位等关键技术,开发了跨平台商用5G定位软硬件系统,形成了一套完整的准确、实时、高可用的5G室内定位理论与核心技术。该项目取得了中国、美国专利授权,发表了系列高水平论文,形成了9项中国行业及团体标准,并为中国华为、小米、OPPO和VIVO移动终端提供了高性能的位置服务,支持大型商场、高铁站、候机楼、学校等室内精准定位。

霍萍 韩坤 王晓艳 哈尔滨日报记者 王越 王铁军

编辑 王剑青