企查查提供的哈尔滨书店市场的两组数据勾勒出意味深长的轨迹:2018年至2025年,本地书店年注册量从81家到68家波动起伏,2022年达到214家的高峰后回落;而存量书店数量从2022年的775家缩减至2025年的656家,与全国书店总量持续增长的态势形成鲜明对比。这一现象背后,是实体书店从单纯售书场所向复合生活空间的深度转型——它们不再追求数量扩张,而是通过功能再造重塑城市文化生态。

“卖书人”正在转变为“文化生活组织者”

在哈尔滨,传统意义上的“卖书人”正在转变为“文化生活的组织者”。书店不再是简单的货架陈列和结账柜台,而是融入咖啡、展览、讲座、观影乃至剧本创作、亲子活动等多元功能的“生活磁场”。店主们在不断试探与调整中,寻求适合自身定位的运营方式,越来越多小而精、具有鲜明个性和场景特色的书店出现,并赢得稳定社群的黏性支持。可以说,书店数量的减少,并不意味着文化影响力的衰退,反而是城市文化生态在加速重构过程中的“优胜沉淀”。

物物交换的仪式感,书店的正向循环

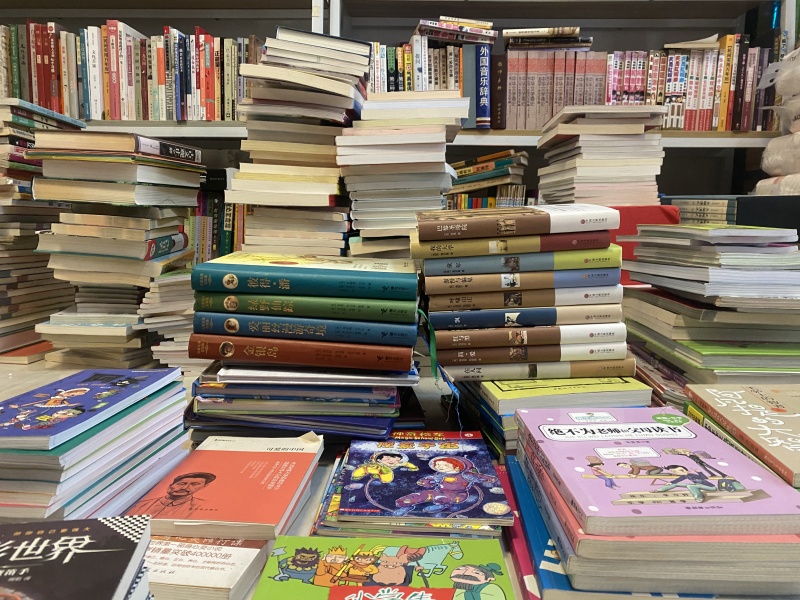

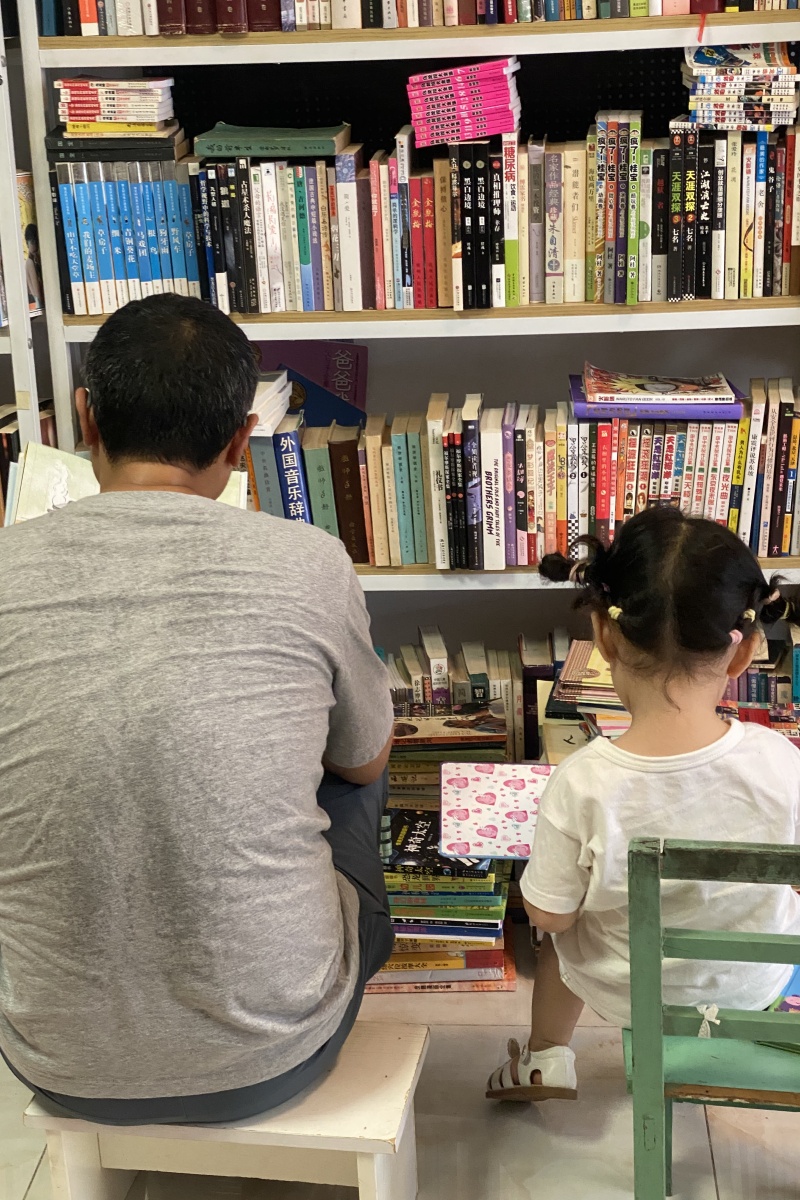

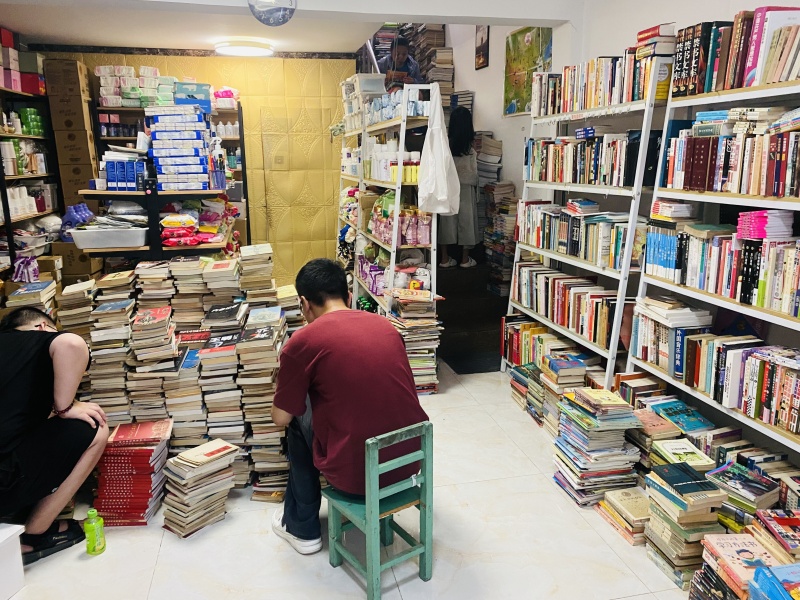

松北区一条幽深小巷,闲书库二手书店以“书籍换日用品”的模式掀起小范围风潮。店主潘秦自2022年10月创办书店以来,将二手图书与日常用品相结合。“我毕业于哈尔滨师范大学,真的很喜欢看书,刚开始我这只有100多本书,现在我这几十平方米的小店里,都已经有2万多册了。”潘秦告诉记者,店里还有百货用品,她还会回收二手书,主要是循环大家不看的书,让这些二手书产生更大得价值,顾客可以用它们来换日用品,比把书去卖废纸要更有意义。

同时她也非常享受整理书的过程,放下心慢慢感受,形成一种正向循环。“网络上买书是体验不到那种真实感受的,在书店里我们可以一页一页的翻阅,书店的存在就像一个标志性建筑一样,去提醒我们适当放慢脚步,我们的书店只是为了让更多爱书的人来寻找书籍,就像遇到了知音,遇到了老朋友,这样一个发现的过程,都足以让一个爱书的人幸福很久。”潘秦在自己的社交平台这样写道。

常客王先生说,“在这里,书籍获得第二次生命,我也重新找回了阅读的初心。”

夜幕下的光影共读,露营车开启的独立书店

通江街拐角的一座老建筑内,“雪山书集”静静伫立,奶白色外墙包裹着60平方米的温馨空间。作为哈尔滨独立书店中的代表之一,它并不喧哗,却自有温度。

书店主理人小刘,毕业于黑龙江大学中文系,曾从事市场工作。2020年她带着200本书、一个折叠展板和一辆露营车,穿梭在各大市集和夜市,用摆摊的方式为“雪山书集”积累了最初的200位读者。那时,她常在简陋灯光下讲述书店的愿景,读者在烤鱿鱼摊边翻书、在大雨中帮她收摊,最终,2021年春天,这家书店在朋友琴行的小屋中立起了木牌,正式“开张”。

如今,书店搬到通江街附近的老建筑内,共拥有藏书2万余册,采取“书籍销售+文化沙龙+饮品”模式运营,每月不断更换陈列主题。剧本写作坊、插画展、露天电影、音乐分享……让书店的空间总有新的气息。书籍也都没有统一分类,而是鼓励“探索式”发现,小刘每天花三小时选书、陈列,就是为了让每一位到店读者都能沉浸于静谧阅读中。她说,顾客不仅有年轻人,还有许多下班后来点饮品、挑本好书就坐上几个小时的叔叔阿姨们。所以,小刘的书店每天都是营业到半夜11时。

“再小的书店也能提供文化服务。”小刘常说,小书店能以最像人的方式服务人,用书和空间表达出独有的性格。正是这样的“人性化服务”,让雪山书集不仅成为书友聚集地,也成为许多人重新爱上哈尔滨的理由。

创意孵化的思想舞台,吸引对生活充满热爱的人

工程街与经纬街交口的半见书局,拥有近六万册图书和原创文创区。帆布袋、手账、冰箱贴陈列其间。

书桌旁,大学生李同学与伙伴低声讨论剧本分镜与人物弧线,“我能当场把故事写成短剧,再与同好者朗读、表演,这种即时碰撞的感觉太美妙了。”在这里,键盘敲击声、咖啡机蒸汽声与翻页声此起彼伏,书局仿佛一场多声部思维交响。除了“剧本分享会”,书局还定期举办插画工作坊、摄影小展等活动。

主理人马岩告诉记者,半见作为一家小的独立书店,她在开店期间常在想,能做些什么,是对大家有意义的,可以是学养上的进益,也可以是情感上的富足。所以她想发起“半见晚学计划”,不限于从书籍、电影、纪录片、访谈节目里生发的感悟,也可以是由听一段乐曲、观看舞台剧演出、参观博物馆,看一场画展、艺术展的所得,都可在半见的书友群内进行分享和交流。

而从开店至今举行的百余场活动里,马岩说相对更受欢迎的内容是学术类和生活方式类的,对应人群分别是有一定阅读基础和认知层面相对较高的人群;对生活充满热爱的人。

“我们希望这个城市更多元、更融合,有更多好的空间呈现给大家。”同时,她在开店中也看到、感受到哈尔滨人对于书店的需求和期待是审美、空间、内容的输出能力,早已不再是传统的看书、借阅。

从卖书到聚人:书店空间的重塑与延伸

走进当下的哈尔滨书店,人们很难再将“书架”视为单一的售卖结构。空间不再只是商品陈列的容器,而成为文化体验的发生地。南岗金爵万象6层至8层,众创书局围绕“大兴安岭森林意象”打造出2000平方米“森林书塔”,原木与钢结构交织出的参天书墙下,是开放式阅读区与安静自习区。年轻人在咖啡香中处理工作、翻阅书籍,办公与阅读无缝衔接。一位陪带孩子的妈妈说:“以前是买完教辅就走人,现在能待上一整天,孩子不肯走就在这看书写作业,我也看书一起陪他,这个氛围是家里没有的。”

空间的打破还体现在功能的延展上。在慧文书院,孩子们体验活字印刷,在墨香与木刻间触摸汉字的历史;而许多传统书店,文创市集、手作工坊、小型讲座、亲子活动日也早已成为常规项目。书架之间不再是孤立的岛屿,而是连接阅读、交流与生活的桥梁。

城市中心的几家老牌书店也在不断革新中焕发新意。中央书店融入咖啡与沙龙,落地窗与油画展陈相映成趣,成为市民午后读书会、作家对谈的文化场所。

从售书点到生活场,哈尔滨书店正以更加开放、融合的姿态,拓宽“阅读”的边界,也重新赢得了读者的日常归属。这种多元化布局与场景联动,体现了哈尔滨书店从传统销售向“场景体验+社群运营”转型的大趋势,它们也共同绘就了冰城书香生态的立体图景。

从物物交换到光影共读,再到创意孵化与场景联动。当书店卸下单纯售书的负担,它们终能以更轻盈的姿态,承载城市人日益丰盈的精神渴求——在书页翻动的沙沙声里,在思想碰撞的沙龙中,更在生活与阅读无缝交融的日常烟火间。

哈尔滨日报记者 王鸿凌

编辑 李洪霜