盛夏的哈尔滨,日头把光碾成碎金。18岁的刘宇博站在黑龙江省青少年发展基金会的办公室里,阳光透过窗户落在他年轻的脸上。

这是他和父母第八次来到这里,5.5万元善款将帮助10名困境学子——从2018年首次捐款1100元到如今的55000元,这个普通家庭用八年时光,在公益助学的长卷上写下了累计超8万元的温暖注脚。

一颗善意的种子

说起这颗善意的种子,还要从宇博的妈妈杨女士说起。

杨女士的记忆里,总有一幅挥之不去的画面:三十年前的夏天,她攥着大学录取通知书站在灶台边,妈妈擦着泪水,爸爸急得两只手来回搓,家里笼罩着解不开的愁绪。“那时候家里穷,通知书来了却不知道怎么凑学费。”杨女士的声音轻下来,“最后是一家一家求、一户一户借,才凑够的。”她说,焦虑、无助的感觉让她刻骨铭心。

这种感觉再次被唤醒,是刚结婚时,杨女士和丈夫开了家小店,店里打零工的农村女孩接了一通电话后突然趴在柜台上哭了起来,夫妻俩才知道女孩已被大学录取,却被学费“逼哭”了。“我和爱人一个字都没说,彼此一个眼神就懂了,这个女孩我们必须帮。”杨女士记得从那时起,每月月初,夫妻二人都会将固定的生活费打到女孩的存折上,这一坚持就是整整四年。

爱心接力在少年手中绽放

杨女士从未刻意教儿子做什么,只是把爱心变成了生活的日常。

2018年夏天,11岁的刘宇博在父母的陪伴下来到了省青基会,从小书包里拿出了叠得板板正正的1000元钱,这是他春节的压岁钱和攒下的零花钱。“妈妈说这些钱能帮哥哥姐姐走进大学课堂。”他仰着小脸对工作人员说,阳光透过玻璃窗落在他认真的眉眼上。

八年来,受助学生从最初的1人增至19人。这些“希望学子”圆了大学梦,人生轨迹也因这份善意悄然改变。

“助学这件事在我们家里都不用刻意去提,已经成了‘家风’,甚至我妈半开玩笑说,等以后我当父亲也要带着我的孩子来做这件事。”宇博说,这些年自己也养成了勤俭的习惯,能不花的钱坚决不花。今年宇博参加了高考,在得知考上中央民族大学后,他向父母表达了一个心愿——把攒下的钱全部捐给需要帮助的人,也是送给自己的一份成人礼。

18岁的宇博说,进入大学后,他还会努力学习,也会用课余时间做兼职,从明年起,他再来捐款就不是家长给的钱了,而是凭自己实力挣来的。

省青基会学生资助部部长尤悦表示,近两年来,省希望工程在社会各界的支持下,相继实施了共青团“金秋助学”希望工程圆梦行动、希望工程希望之星等公益助学项目,共筹集助学款3100余万元,资助困境学生1.83万人。

温暖的回响

翻开厚厚的捐赠登记册,一页页的字迹从歪扭逐渐变得沉稳。那些留在“爱心留言”栏里的文字,藏着善意生长的轨迹。

“哥哥,你考得太棒了,我要以你为目标。”

“希望你们成才后,同样去帮助需要帮助的人。”

“希望我能帮到你。”

“为善者能力有大有小,善意并无差别,爱心滴滴成海。”

从初时的懵懂,到助人的热忱,再到如今对善意本质的通透理解,宇博在这本登记册里写下的每一行字,都在述说一个普通人与善意同行的历程。

“爸妈只告诉我一句话‘做好自己,莫求回馈’。”宇博说,一家人只希望做个好人,来治愈千疮百孔。

当善意的种子在心田扎根,那些曾被温暖托举的人们也正以自己的方式弯腰浇灌,让每一份善意都在流转中听见了清晰的回响。

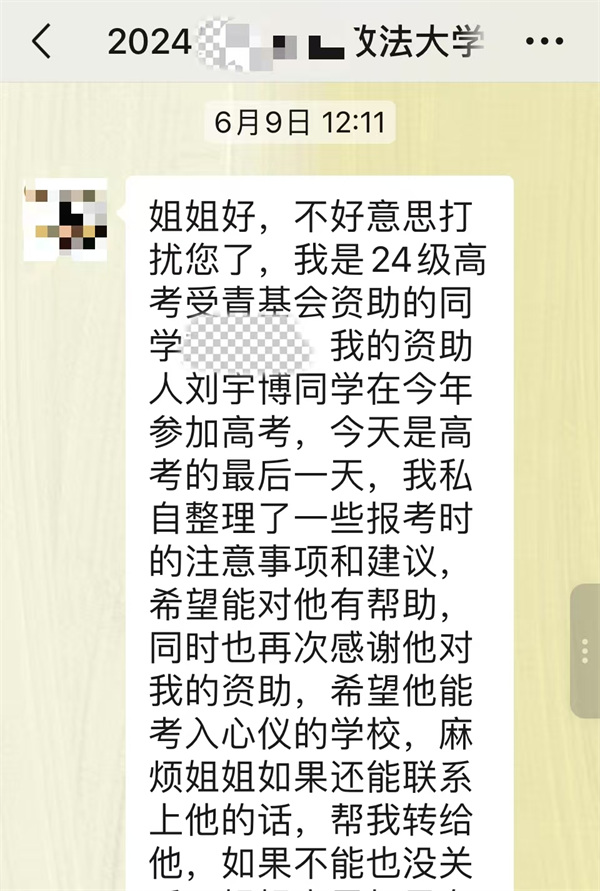

去年考入中国政法大学的一位学姐,今年特意在高考结束后,第一时间将自己精心整理的一份堪称填报志愿“原创天花板”的注意事项发给省青基会的工作人员转给宇博,从如何筛选院校到专业选择的注意事项,密密麻麻写满了批注。希望能用自己的经验帮到这位资助过自己的学弟。“我想让他知道,他播下的种子,已经长成了能遮风挡雨的树。”她这样说。

18岁的宇博望着窗外,当年的小树也已亭亭如盖。“那个考上清华的哥哥,鼓励我好好学习”,宇博还记得在妈妈手机里多年来存着那个耀眼的高考成绩单,素未谋面却一直为他高兴,“妈妈说,这些哥哥姐姐能在逆境中不放弃,以后一定都能续写比阳光更灿烂的故事”。

宇博一家资助的大学生,在各行各业贡献着各自的力量,曾经递到自己手上的希望,又传递给别人。松花江上的碎金依旧闪烁,而蒲公英的种子,早已落在了更广阔的土地上。

哈尔滨日报记者 李玥 文/视频拍摄制作

编辑 于赛楠