“这个猪舍监测的覆盖面还可以再优化一下。”“可以,生长曲线的数据结果一会儿再让学生算下。”……在哈尔滨工程大学21号楼的智能图像语音处理实验室里,信通学院苍岩和陈春雨带领的机器学习与信息处理团队正在电脑前讨论团队研发的智能生猪养殖机器人的优化升级,机器发出的轻微嗡嗡声,屏幕上跳动着的数据和图像,与实验室里偶尔传来的低沉讨论声交织在一起,一幅传统养殖业插上科技翅膀的生动画面展现在了大家面前,团队成员不敢有一丝懈怠,他们深知,手中的这项成果,不仅关乎生猪养殖的效率和品质,更关乎整个农业现代化的进程和未来。

目前,成果已应用于4家智慧养殖类上市公司以及5家中央企业、中小企业,今年3月,业务已拓展到越南、北美和欧洲的一些大型养殖公司,可实现经济效益上亿元。

慧眼看猪:智能科技洞察养殖奥秘

日前,记者来到哈尔滨工程大学智能图像语音处理实验室,研发团队负责人苍岩老师一边在电脑上演示数据一边给记者介绍着,“以前养猪全靠经验,现在有了这个‘高科技助手’,电脑或者手机就能随时查看每头猪的情况,喂食、环境、健康一目了然。”苍岩老师说,团队历经近10年时间研制成功系列智能生猪养殖机器人,不仅能自动完成饲喂、日常巡检等日常工作,还能实时监测生猪的生长状况,并通过数据分析为养殖户提供科学指导,真正为传统养猪业插上了科技的翅膀。

在实验室里,记者见到了智能生猪养殖机器人的最初版本,一台用3D打印机制作出来的样机,这台长和宽都不到30厘米的黑盒子里,装载着一个生猪养殖现代化的故事。2016年初,团队陈春雨老师第一次从朋友那里接触到智能养猪的概念,“用智能摄像头扫过就能得出猪的重量和数量,可以实时监测猪栏内生猪的生长。”陈春雨老师说“这就好比看人一眼就能知道对方有多重,当时听起来有点‘离谱’,即便是今天,可能也有很多人不相信。”

有了想法就立刻实施,陈春雨和苍岩两人抱着试试看的态度,用自己图像处理科研方向,利用3D摄像头对着从市场买来的大小不一的鳄鱼模型进行了拍摄,用深度学习方法解析后,他们惊喜发现可以识别出鳄鱼的体型大小。

虽然体重测量有很大差距,但两个人看到了智能机器人深度学习的力量,“智能机器人通过深度学习,就可以像人类一样不断成长,如果不停对它输入大量生猪的成长数据,并对深度学习的方法进行校正,一定可以实现智能养猪的目标。”陈春雨老师兴奋地说。

智能养殖:开启生猪养殖的“AI+”时代

2017年年初,陈春雨和苍岩两人带领团队学生先后在国家重点实验室小店猪场和吉林阔源小型养猪场开展小范围试验和数据采集。

“从实验室到养殖场,对于我们科研工作者来说,是一个很大的突破,首先就需要克服养猪场臭味、氨味等这些刺鼻的气味。”苍岩老师说,她记得当时在养殖场和工人们同吃同住有一周的时间,这一周时间里,团队成员完成了数据远程传输,海量数据存储、清洗等多项信息采集中的技术突破。

苍岩老师回忆起当时数据采集的日子,她说,相比于恶劣的环境,更多的是兴奋与使命。“我记得当时有一项很难采集的是猪的疾病数据采集,因为猪真的是太聪明了。”苍岩老师笑着说,她记得有一个环节是需要听猪咳嗽声来判断疾病,但采集时发现,猪的预警性很强,当人靠近时,猪就会停止咳嗽,当时也试过给猪穿戴录音设备,但猪的同伴会给它咬掉,“所以整个采集过程可以概括为和小猪斗智斗勇,最终成功完成了所有基础数据的采集。”苍岩老师说。在完成了前期的各种数据采集和功能模块的原理性的验证后,就可以进行现场测试和大规模推广,团队首先合作的是正大集团的内蒙古猪场,在那里进行了大量的共同合作研发,采集数据分析,验证,后期逐步推进到一些大型龙头企业。

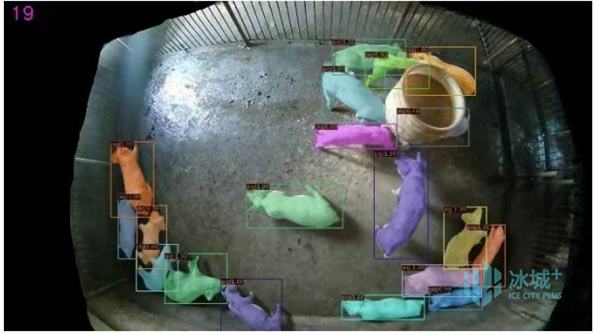

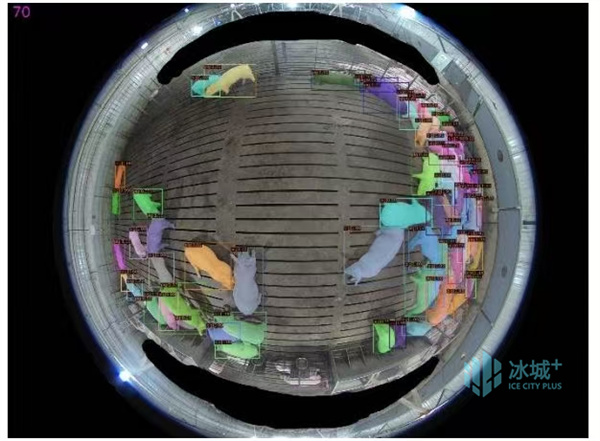

实际应用中,团队成员和养殖企业深刻的感受到了智能养猪的魅力。“传统养殖业的测量方式会受到人为主观因素的影响,在生物防疫安全时也不可避免增加人猪共患疾病的风险,而在养猪场棚顶铺设轨道安装这个智能养猪巡检机器人之后,对猪进行实时监测拍照,就会把所有在栏猪的状态表现出来。”陈春雨老师说,这套系统为养殖户建立了一个精准的猪场数据库,通过综合每天生猪的食量与生长速度的对比,科学计算出投喂生猪的最佳饲料用量和饲料配比,提供出一套最优的饲养方案,将生猪全周期平均料肉比从2.8优化至2.6,大幅节约了饲养成本,提高了饲喂效果喂养生长周期大大缩短。人力成本也从5个人管一个厂实现现在的2个人管一个厂。

智驭生长:科技引领生猪养殖的绿色革命

苍岩老师介绍说,智能机器人目前已经升级到第四代了,也遇到过很多难题,比如猪生活中的形态不同会导致识别结果有很大差异,“站着和趴着的体态不同就会导致摄像头捕捉分析出的重量不同,一群猪挤在一起如果只能看到一根尾巴,或者只看到一个脑袋,数量上就很被容易识别错误。”2016年至今,陈春雨和苍岩团队突破了柔性非刚体测算和密集小目标识别等各种难题。

“我们属于一个非常典型的产学研合作的模式,学和研都在哈尔滨工程大学,学校的学生和老师来进行初期的原理和算法的研究,同时把成果拿到合作的公司进行科技成果转化。”采访临近中午时,苍岩老师也顾不上休息,她马不停蹄的带着记者来到位于哈西大街的“小龙潜行”科技有限公司,目前团队研发的所有的设备以及产业化运行都在这里。

苍岩老师说,在这里团队一共进行了4项科技成果的转化,“然后公司再进行一个整个产业化的应用和销售推广,同时在生产需求中遇到的关键性卡脖子的难题在返回到高校,更好地促进了高校科技成果有指向性的落地。”苍岩老师说,在产业化过程中,团队还增加了养殖场工作人员智能淋浴,能够全方位的为进入养殖场的工人进行消毒;还有售猪机器人,可以在复杂的环境下“看一眼”就能准确识别出一群猪的数量和每头猪的体重,大大提高了售卖效率。

在小龙潜行科技有限公司里,记者看见看到了各种大屏上实时监测记录着合作养殖场的数据,“我上学时在东北农业大学是学动物专业的,本身对这方面也很感兴趣,现在有机会和高校的老师合作进行这种智能养殖的科技成果转化,也是我一直以来的梦想。”小龙潜行科技有限公司负责人鞠铁柱说,目前公司与国内20多个养猪集团都有合作,同时业务也已经拓展到日本、越南、北美和欧洲等国家。

从实验室到田间地头,科技的力量正在悄然改变着传统农业的生产方式。如今,苍岩和陈春雨带领团队除了依托学校智慧农业与低空产业创新研究院,紧密服务企业发展需求,开展以深度学习为代表人工智能方法,在生猪智慧养殖落地应用,他们还瞄准人工智能方法鲁棒性差、可解释性差等基础科学问题,“对深度学习的可解释性进行深入攻关,并探索智慧养殖通用大模型构建助力农业新质生产力发展。”他们相信,在未来的日子里,智能化养殖将引领农业新时代,为农业生产和人民生活带来更多的便利和福祉。

哈尔滨日报记者 王越 文/摄/视频拍摄制作

编辑 李鹏