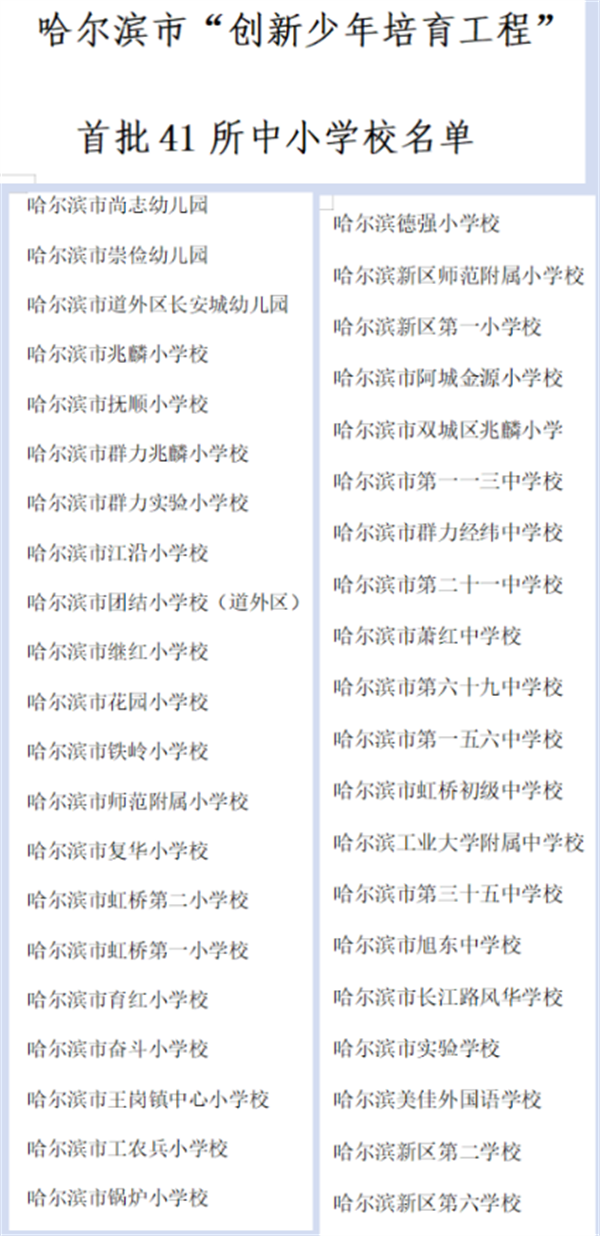

记者从哈尔滨市教育学会获悉,日前,哈尔滨市“创新少年培育工程”启动大会在哈尔滨市继红小学校举行,哈尔滨市41所中小学校获批成为哈尔滨市“创新少年培育工程”首批实验基地。这一国家级创新人才培养项目的落地,标志着哈尔滨市在科技创新教育领域开启新篇章。

记者了解到,哈尔滨市教育局高度重视科学教育和创新教育,始终将科技创新教育作为推动基础教育改革的重要抓手,致力于培养学生的创新精神和实践能力,聚焦落实立德树人根本任务,构建了全学段纵向衔接的科学教育体系。“创新少年培育工程”与哈尔滨市教育改革的发展目标高度契合,为哈尔滨创新教育提供了平台和机遇。该工程有助于进一步探索人才培养模式,提升教育质量,推动哈尔滨培养更多具有创新思维和实践能力的优秀青少年。

“创新少年培育工程”实施工作组常务副组长李柏春从“科学教育的目的是什么?科普期刊能做什么?”这两个问题出发,介绍了“创新少年培育工程”。李柏春从工程背景、专家团队、独特优势及课程特色等维度,对工程进行了深度解析时表示,通过实施工程“六大教育模式”,提供平台、专家、名师、课程、媒体、活动“六大资源”,开展科技创新教育,探索创新人才自主培养的新模式,在助力学校、教师、学生的发展、成长、成才同时,还能为哈市中小学科学教育实施赋能,为冰城青少年创新成长提供全方位支持。

会上,相关嘉宾为41所“创新少年培育工程”实验基地颁发聘书。

哈尔滨市继红小学校校长孙欣作为实验基地代表发言表示,该校成为全省首批“创新少年培育工程”实验基地,凝结着学校数年深耕科技教育的坚守。近年来,学校始终将科技教育作为素质教育的核心引擎,重点构建了课程筑基、实践赋能、机制护航三大育人支柱,构建起覆盖全学段的科技创新育人体系。学校将在“创新少年培育工程”的引领下,充分发挥实验基地的示范作用,打造科技创新教育的实践样板,为培育未来创新型人才,探索可复制、可推广的经验。

与会嘉宾徐长发作总结发言说,哈尔滨市“创新少年培育工程”的启动实施,不仅是哈尔滨市深化教育改革的重要举措,更是面向未来培养新时代创新人才的战略新布局。在人工智能与数字化经济时代,教育的核心目标不仅在于传承知识,更重要的是赋能孩子未来,培育具备适应未来挑战的创新能力和综合素质。通过劳动教育、科学教育、技术教育、工程教育、AI教育以及创造力培养等多模态教育形式,全面提升青少年的综合素养和解决实际问题的能力。“创新少年培育工程”是探索未知的起点,希望青少年能以劳动教育为基、以技术为翼、以科学为灯,在“五育融合”的沃土上成长为有理想、有本领、有担当的创新一代。期望“创新少年培育工程”实施过程中,让劳动的汗水、技术的光芒、工程的严谨、科学的真理、AI的智慧,以及永不熄灭的创造力,与“沃土计划”“脱颖计划”“强基计划”对接,携手将“创新少年培育工程”打造成孕育梦想的土壤。

据悉,“创新少年培育工程”由中国发明协会发起,中国关心下一代工作委员会、中国教育学会、中国宋庆龄基金会、湖南省科学技术厅支持,中国发明协会中小学创造教育分会、《发明与创新》杂志社、国奥青创智能机器人技术研究院实施。工程建设省、市、实验基地三级网络,面向全国中小学生遴选“创新少年”,通过独具特色的服务模式、培养模式、课程模式、教学模式、实践模式、协同模式,开展基于实践探究和创新潜质开发的科技创新教育,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。

会议期间,与会人员参观了哈尔滨市继红小学校举办的科技大集。该校三个校区的学生展示了科技作品,创意十足,活力满满,彰显学校科技教育成果,也为“创新少年培育工程”实施奠定了良好的基础。

哈尔滨日报记者 郑炜

编辑 于赛楠