近日,哈尔滨医科大学附属第一医院心脏大血管外科谢宝栋教授团队成功实施东北三省首例双心室辅助人工心脏植入术。该手术采用两台国产全球最小磁悬浮人工心脏,为一名危重全心衰患者建立左右心双心室辅助支持。

作为国内最早开展人工心脏植入的医院之一,哈医大一院自2022年完成黑龙江省首例人工心脏植入以来,已独立完成25例人工心脏植入术,手术量位居东北首位。此次手术实现从单一心室辅助到双心室辅助的技术突破,标志东北地区心衰治疗进入国际先进水平。

左右心室全心衰,双心室辅助人工心脏成唯一希望

来自内蒙古的许先生今年55岁,10年前确诊了扩张型心肌病、心衰病。多年来,心衰反复发作,每年都要住院1~2次。2025年正月初八,许先生心衰再次急性发作,先后在当地医院及北京医院接受治疗,虽经规范且强化的抗心衰治疗,病情却未见好转。

经多方打听,许先生慕名找到哈医大一院谢宝栋教授。经完善超声、漂浮导管等详细检查,显示左心功能仅为正常人的1/4,右心功能仅为正常水平的1/6,已进入终末期全心衰竭阶段,同时还伴有肝肾功能不全。

针对许先生的病情,哈医大一院心衰治疗团队进行多次会诊。考虑到心脏移植供体的严重短缺,且患者体重达105kg,心脏移植成功的几率极低。

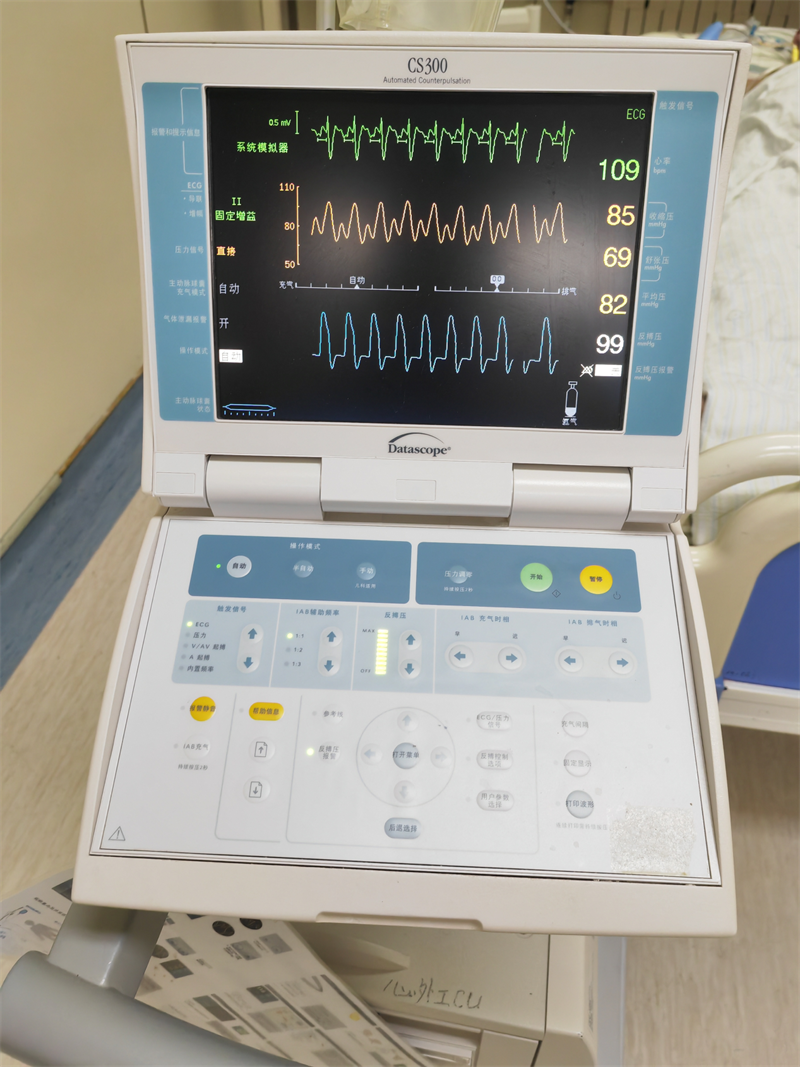

其间,许先生的病情进一步恶化,肝肾功能损伤持续加重。许先生转入ICU应用IABP辅助循环,此时患者的家属坚定地选择人工心脏植入手术。然而,经过IABP辅助后,许先生仍处于全心衰状态,单纯的左心室辅助难以挽救生命。经深入会诊,心衰团队为许先生量身定制了最终治疗方案——双心室辅助的人工心脏植入术。

“1+1>2”,双心室辅助人工心脏植入术勇攀技术高峰

“双心室辅助的人工心脏植入术是当前心衰领域最为前沿的医疗技术,目前在国内开展的例数屈指可数。”哈医大一院心脏大血管外科主任谢宝栋教授介绍,传统的心室辅助人工心脏大多仅能单一辅助左心室,但随着心衰病情的进展,患者的左心衰、右心衰逐步累及,最终发展为全心衰竭。当患者无法获得合适的心脏供体,或者不适合进行心脏移植手术时,双心室辅助的人工心脏便成为挽救生命的唯一希望。

然而,该手术的难度超乎想象。手术需要在有限的心包腔内,精准安置两台与自体心脏并行的“机械心”。手术过程需充分考虑两台人工心的位置、朝向、深度、稳定性等因素,精确掌控血管的长度、位置、交叉角度、保护壳以及缆线位置等细节。

“还需解决如何平衡本体心脏和两台机械心的流量关系,以及如何进行有效的抗凝等复杂问题。”谢宝栋教授表示,心衰外科治疗团队此前虽已完成东北地区最多的单引擎人工心脏植入手术,但此次双心室辅助的人工心脏植入术并非简单的“1+1=2”,对团队技术水平和手术设计能力提出了极高的要求。

精心筹备与丰富经验铸就手术成功

为确保手术的安全性和成功率,谢宝栋主任带领团队充分借鉴国内外专家的丰富经验,依托术前多维度的影像资料,进行了全方位、精细化的手术设计,精准确定了放置泵头和人工血管的最佳位置。经过严谨的术前优化治疗和精心的手术设计,2025年4月3日,手术正式拉开帷幕。

术中,谢宝栋教授首先为患者修复了二尖瓣,结扎左心耳,最大化减少术后房颤导致栓塞的风险。随后,依据心脏解剖的精准定位,按照预定计划,成功将双心室辅助装置植入许先生的心包腔内。随着人工心脏开始正常“跳动”,历经4个多小时手术达到完美预期。术后,在终末期心衰重症治疗团队的精心照料和共同努力下,许先生恢复顺利。术后20天,许先生顺利出院。

许先生康复期间,谢宝栋教授团队还成功为另一名终末期心衰患者实施心脏移植手术。患者心脏移植术后3小时便成功脱离了呼吸机,术后1周转回普通病房。两位人工心脏植入患者和心脏移植患者出院之际,彼此鼓励重获新生,共同迎来美好的明天。

全生命周期治疗模式为患者全程护航

哈医大一院心脏大血管外科是黑龙江省唯一拥有心脏移植和人工心脏植入双资质的医疗中心,哈医大一院在国内率先建立起“全覆盖”的心衰全生命周期诊疗模式,为心衰患者提供从初诊评估到术后康复的全程精准管理。该模式打破学科壁垒,心内科与心外科紧密协作,依据患者的具体病情精准决策首选心脏移植还是人工心脏植入,并共同优化术前患者的身体状况;麻醉、体外循环、工程技术团队无缝联动,为手术安全提供坚实保障,营造最稳定的手术环境;护理、随访、康复团队全程陪伴患者,从术后的重症监护到病房康复,再到回家后的持续管理,确保患者在每个阶段都能获得精准有效的医疗支持。

心衰中心还设立专门的人工心协调员,耐心细致地为患者及家属讲解人工心脏设备的原理、使用方法以及术后注意事项,让患者在康复的道路上走得更加稳健、长远。

未来,哈医大一院心外科团队将持续引进和开展先进技术,加强与国内外医疗机构的深度合作与交流,为患者提供更为优质、高效的医疗服务,推动我国心外科医疗事业蓬勃发展,为更多心衰患者带来重生的曙光。

迟超 徐旭 哈尔滨日报记者 董彤

编辑 李洪霜