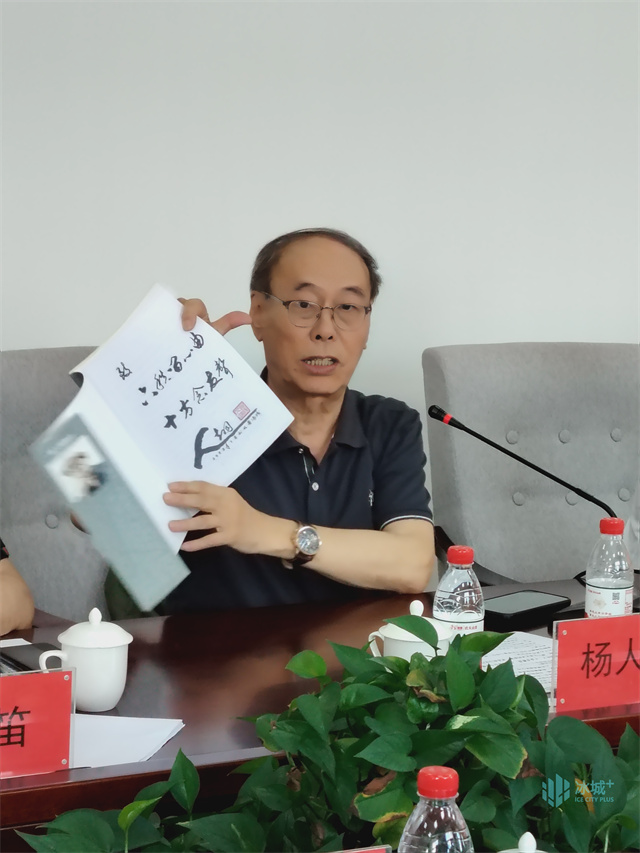

7月7日,“长歌未央,音途璀璨”——作曲家杨人翊先生从事音乐创作60周年座谈会在哈尔滨市文学艺术界联合会举办。回首60年的音乐人生,杨人翊说:“我始终为人民而歌,用音乐回应万千心灵。”从第一届哈夏音乐会开始,杨人翊便与“哈夏”结下了不解之缘,37届哈夏音乐会,每一届都有他的身影。

60年创作1000余首歌曲,始终为人民而歌

杨人翊出生于1942年,10岁随父母来到哈尔滨。在这里,他爱上了音乐,并于1960年考入哈尔滨艺术学院作曲专业。

大学毕业后,杨人翊被分配到西北工作,直到1978年才再次回到哈尔滨,调入哈尔滨歌剧院创作室工作,自此开启了他创作生涯的最重要时期。

60年的创作生涯中,杨人翊累计创作歌曲1000余首。代表作有《走向深蓝》《我的哈尔滨》《中华丹青》,合唱《喊一声北大荒》《采一束山花献给党》等。他还创作了《焦裕禄》《夜半歌魂》等10余部歌剧、音乐剧。此外,还为《大冬天》《哈尔滨保卫战》《脊梁》《秋天的二人转》等电视剧、话剧创作了音乐。

1987年,他创作的交响诗《黑土》曾在北京国家大剧院上演,受到广泛好评,总谱被国家大剧院收藏。

参加了37届“哈夏”,《我的哈尔滨》唱响全国

杨人翊的人生绝大多数时间是在哈尔滨度过的。他说:“我是一个生于云南的福建人,但是我的音乐创作题材,有很大一部分都和黑土地,和我的第二故乡哈尔滨有关。”比如合唱歌曲《喊一声北大荒》、童声合唱《北方的孩子爱北方》。他创作的以哈尔滨为题材的歌曲达70多首,广为流传的有《我的哈尔滨》《祝福哈尔滨》等。

2024年,哈尔滨火爆全国,他又写下了《哈尔滨这样告诉你》《哈尔滨的四季》等新歌。现在,83岁高龄的杨老依然在不断打磨着他为哈尔滨创作的组歌《中央大街百年风情》。

杨人翊和哈尔滨之夏音乐会有着奇妙的缘分,他参加了37届“哈夏”,是“哈夏”的见证者。“上大一时我就参与了第一届哈尔滨之夏音乐会,中间'哈夏'中断了13年,此时正好我大学毕业到了外地。1978年我回到哈尔滨,1979年第七届'哈夏'又恢复举行。我的音乐轨迹正好是和'哈夏'并行的。”杨人翊说,“哈夏”是哈尔滨的一张音乐名片。它既接地气,又有很高的品位。他希望新一代音乐人能够薪火相传,为哈尔滨做出更大的贡献,希望“哈夏”越办越好,唱响全球。

为自闭症儿童写歌,让音乐充满爱

杨人翊的音乐之路,不仅书写着对黑土地与哈尔滨的深情,更延伸至自闭症儿童的世界。近年来,他热忱地投身于公益助残事业,成为了一名传递温暖的“阳光助残志愿者”。他与志同道合的作家尚志发携手,精心为这些特殊的孩子创作了两首充满爱与希望的歌曲《我们爱这个世界》和《世界为我们歌唱》。同时,他还身体力行,亲自走进孩子们中间,用超乎寻常的耐心教孩子们唱歌。他相信,音乐的力量在于唤醒与共鸣,哪怕只是一个眼神的闪亮、一次轻轻的哼唱,都是珍贵的回应。音乐成为了他与孩子们之间无声却强大的纽带。他说:“要把爱献给音乐,让音乐充满爱。”

从风华正茂的学子到耄耋之年的长者,从《黑土》的深沉交响到《中央大街百年风情》的市井长歌,从37届“哈夏”舞台的执着坚守到自闭症儿童教室里的俯身低唱,杨人翊跨越一甲子的音乐人生,就是一部“为人民而歌”的生命史诗。他用千余首作品回应着时代的脉搏与万千心灵。他的音乐之路,始终与脚下这片深爱的土地、与这座音乐之城的脉搏同频共振。他对“哈夏”越办越好的期许,对新一代音乐人薪火相传的嘱托,连同他为“星星的孩子”点亮的音乐之光,共同奏响了一个艺术家最深沉的家国情怀与人文关怀。这份贯穿始终的热爱与奉献,正是“哈夏”精神最生动的诠释,也是哈尔滨这座城市文化底蕴中最温暖、最恒久的旋律。

本报记者 封娇 韩冰 文/摄/视频拍摄

编辑:李冰