7月9日傍晚,哈尔滨中央书店内人头攒动。著名作家马伯庸携其最新力作《桃花源没事儿》来到哈尔滨,以其幽默犀利的语言,与冰城读者围绕这部被戏称为“打工人嘴替文学天花板”的奇幻作品,分享背后的创作故事、文学与现实的思考,展开了一场关于历史、想象与“桃花源”的奇妙对话。

哈尔滨的“桃花源气质”,是绝佳创作素材

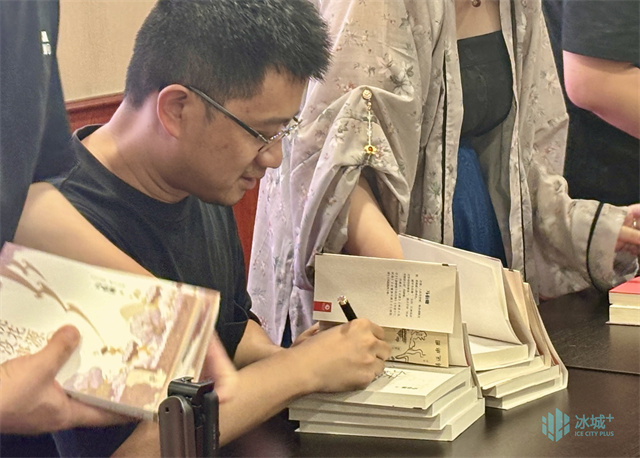

尽管这场读者见面会的时间是18时,但下午两三点钟,中央书店一楼已慢慢排起蜿蜒长队。从白发长者到青春学子,不同年龄层的读者,还有很多专程从南京、广州、海口、长沙等地赶来的忠实粉丝,大家都手捧新书,翘首以盼。有人身穿汉服,有人身着印有马伯庸作品元素的T恤,表达对马伯庸的喜爱。

在中央书店五楼文化大讲堂,读者见面会一开始,马伯庸的出场便引来全场热烈的掌声与欢呼。此前,他曾多次携新书来哈尔滨做读者见面会、分享写作故事,这一次,他反复向现场热情的哈尔滨读者表达了感谢,并坦言,正因为新作《桃花源没事儿》对他来说有着特别的意义,他才迫切想要跟“哈尔滨老乡们”分享自己的创作心得。

这是马伯庸创作周期最长的一本书,从2013年一直写到2024年。创作最初,他刚刚成为父亲。最初只是一个很小的灵感,每天带着孩子遛弯儿时,都会添一点儿——这种一写就是十几年的“育儿式写作”,在他看来,书也像是一个“孩子”:从儿子蹒跚学步到步入青春期,书中的角色与马伯庸的人生轨迹同步成长。

正因如此,在马伯庸看来,这本书像是一个见证、一个“年轮”,记载了他这十几年来的心境、思想以及看待人生和这个世界的变化。采访中,不少读者向记者表示,马伯庸的作品以其深厚的历史功底、天马行空的想象力和独特的幽默感著称,《桃花源没事儿》延续了这一风格,读起来酣畅淋漓,又引人深思,还有着浓浓的亲近感。很多读者专程赶来,就是为了第一时间拿到签名版,并期待在现场感受马伯庸独特的个人魅力和充满智慧的风趣幽默。

身为内蒙古赤峰人,马伯庸对东北文化具有相当认同感。他坦言,这种认同感会极大影响到创作。他的每部作品里,无论是饮食文化,还是人物性格,都有着强烈的东北文化基因。带着东北人特有的幽默,马伯庸向现场读者解释了新书书名《桃花源没事儿》的由来:“没事儿”听起来轻松,但其实是古人对理想世界的追寻与困惑。因此,《桃花源没事儿》在马伯庸看来,并不是一个避世的乌托邦,而是一个“有事儿”但最终能“没事儿”的、接地气的桃源故事。

在马伯庸看来,自己每次踏上哈尔滨的土地,都会留下不同的城市印象。中西合璧、开放包容的哈尔滨,本身就带有一种“混搭的奇幻感”,这恰恰也是他心中的“桃花源”气质:既有历史的厚重,又有生活的烟火气,这也是一种“没事儿”的豁达……这与他的创作风格颇有契合之处,也是他眼中绝佳的创作素材。

一部“很马伯庸”又“不太马伯庸”的奇幻秘境

互动环节,现场读者提问踊跃。有年轻读者好奇马伯庸如何将“桃花源”这一东方意象与现代叙事结合。马伯庸坦言,将传统经典《桃花源记》进行颠覆性解构与再创作,既充满挑战,也乐趣无穷。

《桃花源没事儿》是继《长安的荔枝》《太白金星有点烦》之后,马伯庸“见微”系列的第三部作品。《长安的荔枝》以历史考据还原盛唐物流奇迹,《太白金星有点烦》用职场视角解构西游经典——前两部都是马伯庸惯常的历史题材小说,而《桃花源没事儿》则彻底跳出历史框架,构建了一个充满烟火气的妖怪乌托邦。

故事发生在陶渊明笔下的桃花源。马伯庸最初想到这样一个方向,是因为他认为,每个人心中都有一片桃花源,它是中国人心目中的终极遁世之地。当人们看到自己很熟悉的桃花源,但里面的世界却不一样,才会更加有意思。

马伯庸解构经典,用了一种颠覆性的全新视角。《桃花源没事儿》讲述一个倒霉小道士误入桃花源,偏因为桃花源的一场大危机,成了最适合的“背锅侠”。他发现这个传说中的理想之地并非与世无争,反而充满了意想不到的“麻烦事”,并由此引发一系列荒诞又引人深思的故事。诙谐奇趣的文字间隐隐透出现实——在很多熟悉马伯庸的书粉看来,这部作品依然“很马伯庸”。

马伯庸坦言,自己一直警惕创作的固化。因为不想贴上“历史作家”的标签,因此在每一部作品中都要实现自我突破与转变。他透露,《桃花源没事儿》的创作过程中,也融入了《聊斋》的志怪元素。融合了奇幻、悬疑和职场喜剧,悬疑线+喜剧线双线螺旋+多种叙事元素,创造了口感丰富而顺滑的阅读体验,也反映了当代社会的职场困境和人性复杂。最终,小人物也有自己与不公平的世界和解的方式——在很多读者看来,这是这本书最温暖、也可爱带着天真的内核,这一点,“不太马伯庸”。

在现场,很多冰城读者也给了马伯庸这一反馈——他们认为,这本小说最值得一看之处,是马伯庸笔下的人间烟火:桃花源不再是人们躲避乱世的仙境,而是充满烟火气的妖怪的世外桃源,这些小妖怪不会依靠移山倒海的法术为害人间,而是遵循人类社会的生存法则,也要有身份证、居住证和从业资格证,“勤勤恳恳生存,本本分分做妖”。

温情与救赎的情感内核,让宏大叙事之外的琐碎生活,亦成了史诗——在很多读者看来,“不愧是马伯庸”。

任何好题材终究是“人的故事”,读者是“最好的氧气”

这不仅是一场新书的推介,在所有专程而来的读者看来,马伯庸带着大家展开一场“文学桃源”之旅,这是作家与读者之间关于文学、历史与生活的深度交流,是“最好的遇见”。

作家出新书后,到全国各地做读书见面会,一直是宣传推广的惯例。中央书店总经理助理孙磊告诉记者,近几年,尤其是很多年轻作家,会通过线上直播等方式宣传新书,而马伯庸是她接触过的作家中,始终坚持“跑线下”、十分看重线下互动的作家。孙磊曾多次负责马伯庸哈尔滨新书推广工作,在她看来,马伯庸对哈尔滨这座城市一直非常钟爱,每次都会争取在哈尔滨做的线下活动更多一些,力求与更多读者展开交流,多感受这座城市的烟火气。

在马伯庸看来,线上直播无法克服这种“孤独感”,与线下交流的真实感截然不同。他每到一个陌生的城市,从陌生又变成熟悉的城市,看到城市里生活的形形色色的人,能真切看到人们的表情,听到人们的笑声,这种情感的流动,是线上无法替代的。他认为,“文学需要呼吸感,读者就是最好的氧气”。

在互动环节,有读者问及马伯庸如何保持新鲜的创作灵感。他表示,只要保持对生活的观察,总会有新的火花。他鼓励读者“在生活的琐碎中寻找意义”。

从《长安十二时辰》的悬疑权谋到《桃花源没事儿》的奇幻温情,马伯庸始终力图在历史与幻想的交界处探索人性的幽微,他认为“无论写什么题材,最终都是在写人”。《桃花源没事儿》不仅是记载他个人创作的“年轮”,更是对当代人精神境遇的一次凝视,让古代的理想国与现代人的生存困境产生碰撞和共鸣。——“桃花源”可以是任何时代、任何地方,人们心中对美好生活的向往和尝试构建的微缩社会,关键在于其中的人如何面对问题、解决问题。

实习生 佟波 哈尔滨日报记者 王坤 文/摄/视频拍摄制作

编辑:李冰